本サービス内ではアフィリエイト広告を利用しています

店舗や施設の営業状況やサービス内容が変更となっている場合がありますので、各店舗・施設の最新の公式情報をご確認ください。

「小倉祇園太鼓」って?

小倉祇園太鼓は約400年間続いている「国指定重要無形民俗文化財」に指定されたお祭りです。始まりは小倉城を築城した細川忠興が城下の無病息災と繁栄を祈願して始めたとされています。

細川忠興といえば明智光秀の娘細川ガラシャの夫になります。忠興が始めた小倉祇園祭は昔から雨に見舞われるケースが多いのも特徴です。

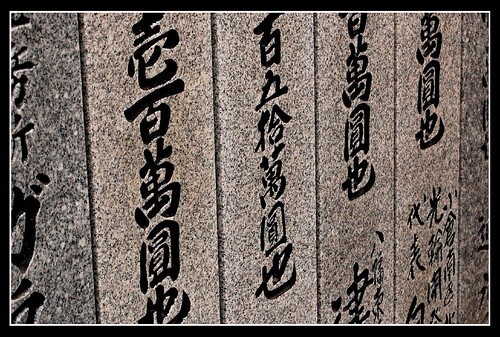

小倉祇園太鼓の始まりは元和4年(1618年)で、この年に豊前国は干ばつや疫病、水害などが多発していました。藩主細川忠興が私財を投げ売って救済を行い、自ら八坂神社に詣でたことで平穏が戻ったことから、旧暦の6月10日に三日三晩、京都の祇園祭を模して始まったとされています。

時代背景の内容から江戸時代には八坂神社の神幸行事としての色合いが強く、町内単位で笛、鼓(つづみ)、鉦(かね)、山車、傘鉾、人形飾り山などを披露していました。明治時代から大正時代に入ると山車の前後に太鼓を載せて練り歩く今の形になりました。

初代城主、細川忠興は関ヶ原の戦いで功績を治め、40万石の大名に任ぜられ小倉の地に来られたのです。赴いた疲れ果てた土地の民の姿を見てなんとか活気を取り戻してもらいたいと思ったのもうなずけます。

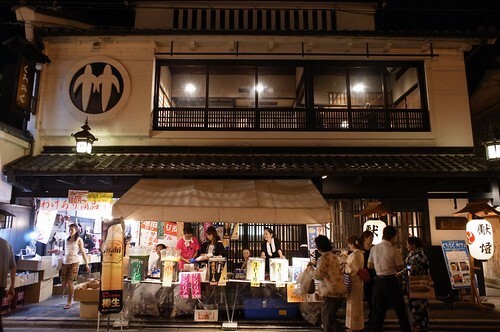

現在はかつてあった小倉の賑わいを取り戻したいという市民の思いから「小倉のにぎわいは太鼓の祇園からはじまる」をスローガンに子供から大人までおもてなしの心で祇園太鼓を盛り上げています。

小倉祇園太鼓の期間中は全国から観光客が来るためアクセスが便利なJR小倉駅も非常に混雑します。特に車で来る方は覚悟しておいた方がいいでしょう。

小倉祇園太鼓はJR小倉駅からアクセスが便利な小倉城の大手門広場で毎年行われます。山車が進行する魚町銀店街や鍛冶町、境町界隈は提灯に彩られ、タクシーなども毎年交通規制の対象になり、駐車場を探すのも一苦労です。

北九州市の「重要無形民俗文化財」!

小倉祇園太鼓は2019年(平成31年)3月に、神社の祭礼行事が歴史的な変遷の中で太鼓芸を中心として発展した稀な祭りの内容から国の「重要無形民俗文化財」に指定されました。

文化庁が注目した祭りの内容は、祭りの中で太鼓とヂャンガラの三拍子演奏、太鼓の両面打ち、太鼓の打ち手にそれぞれリズムパターンがあること、歩きながら太鼓を演奏し山車に載せて練り歩くことです。これは全国的に見ても珍しい太鼓の競演となっています。

![jouer[ジュエ] jouer[ジュエ]](https://cdn.jouer-style.jp/images/production/sites/logos/000/000/001/original.png?1592368978)