本サービス内ではアフィリエイト広告を利用しています

店舗や施設の営業状況やサービス内容が変更となっている場合がありますので、各店舗・施設の最新の公式情報をご確認ください。

宮島の弥山ってどんなところ?

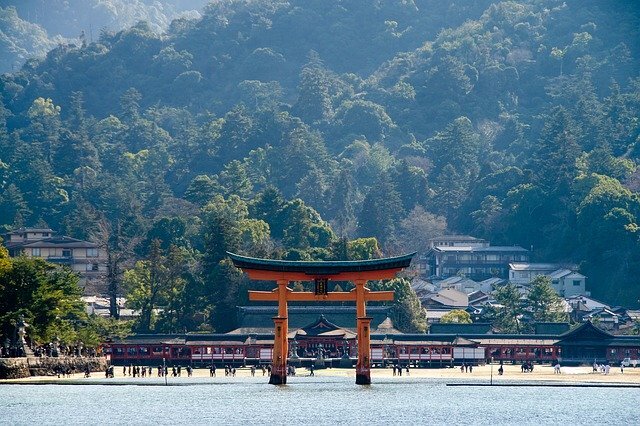

日本各地に広く「宮島」として知られ厳島神社の大鳥居でも有名な「厳島(いつくしま)」は、瀬戸内海の広島湾上に浮かび、島の周囲が約30kmある広島県廿日市(はつかいち)市に属している島です。

原生林などの自然が現存している「弥山(みせん)」は、古くから島そのものが御神体として信仰され、平安時代の建築様式である寝殿造りで作られた「厳島神社」の登録区域の一部として、1996年(平成8年)にユネスコの世界遺産に指定されています。

弥山の北側斜面には、国の天然記念物にも指定されている「瀰山(みせん)原始林」があり、暖温帯性の針葉樹モミやツガなどがあり、中腹から麓にかけては、アカマツ、シリブカガシ、タイミンタチバナ、ミミズバイなどの南方系の高山植物が群生しています。

そのため野生の動物も生息し、登山をしている時などにシカに出会えることもあります。また、宮島は「安芸の宮島」とも言われ、日本三景の1つとして江戸時代から観光地として多くの人が訪れてきました。現在も毎年300万人もの観光客が訪れる定番スポットであり、弥山登山も人気です。

宮島の信仰の対象である霊山「弥山」

厳島神社の背景に広がる最高峰、標高535mの「弥山」は、世界遺産として指定され、宮島の霊山として信仰の源にもなっています。

弥山は平安時代の806年(大同元年)に弘法大師空海(こうぼうだいしくうかい)によって開山され、真言密教の修験道場になったとも伝えられています。空海が100日間修行を行ったと伝わる本堂や、1200年も前から今も燃え続けている「消えずの火」など、その足跡や伝説が今も残っています。

弥山の山頂付近には「御山神社」があり、山麓にかけては数々の大聖院、そして裾野には有名な「厳島神社」があり、現在でも参拝者が絶えません。中腹からは古墳時代末以降の祭祀遺跡なども発見され、山岳信仰がこの頃から始まったものと考えられています。

近代になってからは、初代の内閣総理大臣・伊藤博文氏が宮島・弥山への信仰が厚いことで知られ、何度となく訪れたとも言われています。さらに伊藤博文氏は弥山頂上からの眺めを「日本三景の一の真価は頂上の眺めにあり」と称したそうです。

それだけでなく、伊藤博文氏は浄財として寄付を募り、同時に私財を投じ、弥山の素晴らしさを内外に広めようと登山道の整備まで行っています。伊藤博文氏の言葉は、今もなお大聖院境内の自然石に彫られた碑文として残されています。

現在、弥山の山頂には2013年に建て替えられた展望台「宮島弥山展望休憩所」もあるので、ぜひ弥山登山を楽しみ、山頂からの眺望を堪能しましょう。

![jouer[ジュエ] jouer[ジュエ]](https://cdn.jouer-style.jp/images/production/sites/logos/000/000/001/original.png?1592368978)