本サービス内ではアフィリエイト広告を利用しています

店舗や施設の営業状況やサービス内容が変更となっている場合がありますので、各店舗・施設の最新の公式情報をご確認ください。

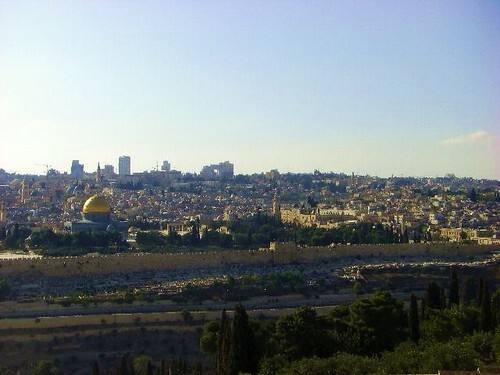

嘆きの壁とは?

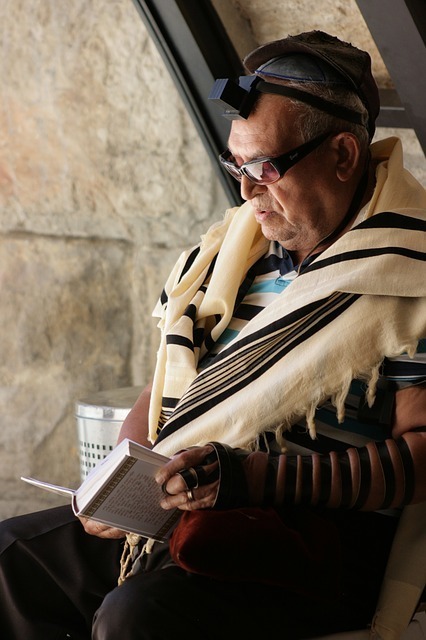

嘆きの壁とは、エルサレム旧市街の西側の城壁の一部です。城壁自体は490mありますが、嘆きの壁として知られるのは、第二エルサレム神殿が建っていた神殿の丘に残る57mの部分を指します。

毎年7月末~8月に「神殿崩壊日」と呼ばれる記念日が訪れます。神殿崩壊日になると、信仰心の深いユダヤ教徒は肉食を控え、嘆きの壁を訪れて祈りを捧げます。

神殿崩壊日は宗教的な記念日なので、公共交通機関、企業、商業施設などは通常通り営業をしています。また、この日にホテルに宿泊しても、肉食を控えるよう強いられることはありません。

イスラエルにあるユダヤ教の聖地

嘆きの壁は、中世以降、ユダヤ教の聖地とされてきました。なぜなら、嘆きの壁は、破壊された第二エルサレム神殿の唯一残された部分だからです。嘆きの壁は、イスラエル王国のかつての繁栄の象徴であると同時に、ユダヤ人の数奇な運命を物語る存在でもあります。

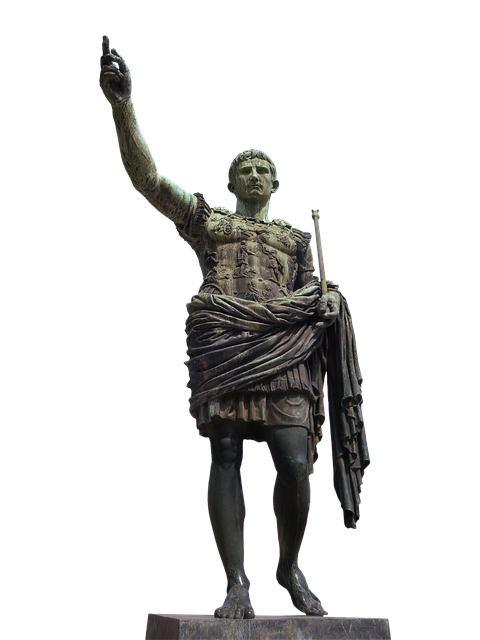

第二エルサレム神殿はバビロン捕囚から帰還したユダヤ人が紀元前515年に再建しました。その後、紀元前20年頃からヘロデ大王が3回神殿の拡張を行っており、最盛期の第二エルサレム神殿の規模は壮大で、城門だけでも全長37mあったと言われています。

また第二エルサレム神殿には、「美しの門」と呼ばれる純金で飾られた門、「ソロモンの回廊」と呼ばれる大理石でできた廊下などがあり、神殿全体に豪華絢爛たる装飾が施されていました。

そんなエルサレム神殿は、ユダヤ人の間で繁栄のシンボルとして認知されています。繁栄の起源は、ソロモン大王が第一エルサレム神殿を建てたことまでさかのぼります。

ソロモン大王の治世で、イスラエル王国は空前絶後の大繁栄を見せます。貿易や商業が盛んに行われ、莫大な富が流れ込んで来たのです。

さらに、当時のイスラエル王国には敵国が存在せず、隣接している国はイスラエルの属国でした。王国の最盛期には属国から貢物を献上されるなど、富のみならず、確固たる権力を保持していたのです。

しかし、イスラエル王国の繁栄は長く続きませんでした。ソロモン王が亡くなるとイスラエルは北王朝と南王朝に分裂、徐々に衰退していくのです。そして北王朝は紀元前722年にアッシリア帝国によって滅亡します。対して南王朝は紀元前587年にバビロニア帝国によって滅亡するのです。

その後、ペルシャ帝国によってユダヤ人がバビロニア帝国から解放され、神殿再建に取り掛かります。そして、紀元前515年に神殿再建が終了、第二エルサレム神殿として奉献されるのです。

以降、イスラエルがローマの属国になった際にヘロデ大王が第二エルサレム神殿の拡張を行いましたが、紀元70年の第一次ユダヤ戦争によって第二エルサレム神殿が崩壊し、西壁、すなわち嘆きの壁だけが残りました。この後、ユダヤ人は全世界に離散します。

現在でも多くの信者が訪れる

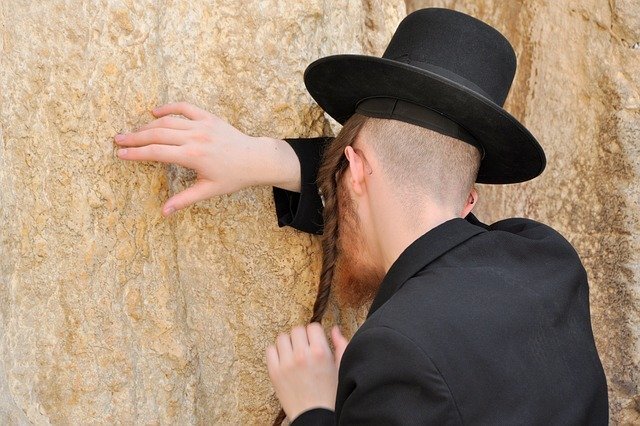

神殿崩壊後から中世に至るまでは、少数のユダヤ教徒が神殿の崩壊を嘆き、祖国の復興や繁栄を切望して、嘆きの壁に祈りを捧げていました。ところが、中世になると、この風習がユダヤ教徒の間で広まっていきます。

時は流れ、第二次世界大戦終戦後、イスラエル国が2000年ぶりに再建されました。その際に、イスラエルの繁栄と神殿の崩壊を嘆いて嘆きの壁に祈りを捧げる風習を「神殿崩壊日」して、国家全体でユダヤ教徒が嘆きの壁で祈りを捧げる風習を執り行うようになりました。

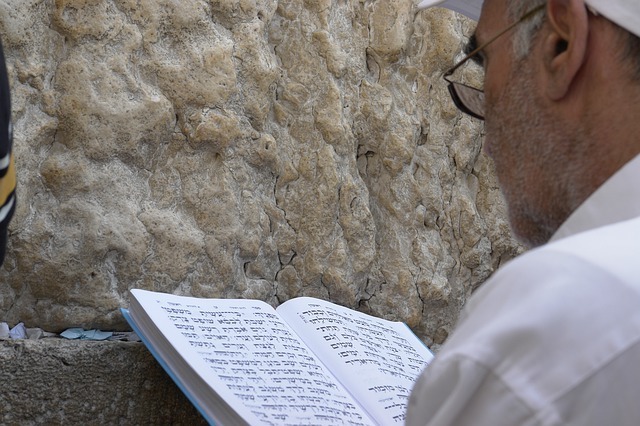

今では、多くのユダヤ教徒が平日・週末に嘆きの壁で祈りを捧げています。そして「神殿崩壊日」になると、信仰心の篤い熱心なユダヤ教徒が肉食を控え、涙を流しながら祈りを捧げているのです。

嘆きの壁を聖地とするユダヤ教とは

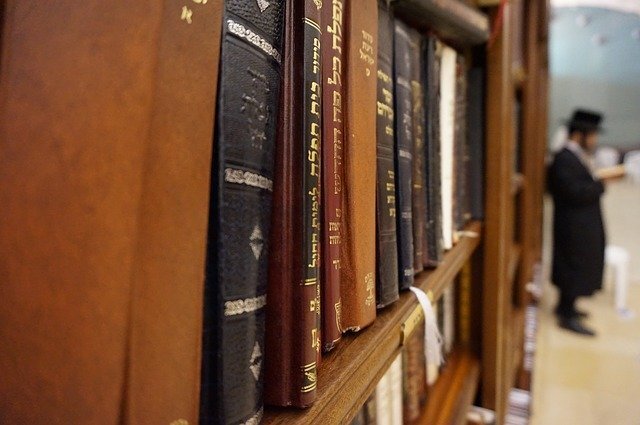

嘆きの壁で祈りを捧げているユダヤ教信者が信じているユダヤ教は、紀元前1300年~1200年頃から始まりました。教典としているのは、ヘブライ語でタナハと呼ばれる聖書で、キリスト教における「旧約聖書」です。

タナハは、天地の始まりや行動規範などを記したモーセ五書、イスラエルの歴史などを記した諸書、神託を記した預言者の3つからなります。

ヤハウェを唯一神とするユダヤ人の宗教

ユダヤ教の始まりは、モーセがユダヤ人をエジプトから脱出させた紀元前1300年~1200年頃です。エジプトから脱出したユダヤ人は荒野のシナイ半島を40年かけて旅をします。その際にモーセがヤハウェと契約を結び、十戒と律法を授かったことでユダヤ教が始まったとされています。

ユダヤ教は、ヤハウェを唯一神とする一神教です。ヤハウェのみを信仰対象とし、他の神は信仰対象にしていません。そのため、ユダヤ教は、ヤハウェが定めた十戒と律法を厳守します。

そんなユダヤ教の特徴は、信者全員に割礼を施すこと、祭日の絶対遵守です。割礼とは男子の性器の包皮の一部を切除することで、ユダヤ教の中では信者の証明とされています。祭日の絶対遵守とはタナハで定められたを祭日を守ることです。

タナハで定められた祭日は、仮庵の祭り、過ぎ越しの祭り、七週の祭り、ラッパの祭り、安息日、贖罪日、新年、安息年、ヨベルの年があります。現在守られている祭日は、仮庵の祭り、過ぎ越しの祭り、七週の祭り、安息日、贖罪日、新年です。

ユダヤ人とは

ユダヤ教を信仰するユダヤ人の歴史は古く、紀元前2000年頃までさかのぼります。紀元前2000年頃、メソポタミア地域に存在していたシュメール文化中心地のウルにアブラムと言う人がいました。

ある日、アブラムは神託を受け、現在のイスラエルがあるカナン地域を目指して旅を始めます。旅の途中、アブラムはイサクという息子を授かります。

その後、ヤハウェがアブラムに「イサクを捧げよ」と命じ、イサクを捧げようとしたところ、ヤハウェが止めに入りました。その際に、アブラムはアブラハムに名前が変わり、ヤハウェから「あなたの子孫を祝福」すると言われます。

時は流れ、イサクにエサウとヤコブという息子ができました。成人したヤコブはエサウと喧嘩して兄の下から逃げ出します。月日が経ち、ヤコブがエサウと仲直りしたとき、ヤコブがヤハウェと明け方まで格闘するのです。その際にヤハウェから「あなたはイスラエルと名乗れ」と言われました。

ヤコブの名前がイスラエルに変わったときに、ヤコブの息子が70名ほどおり、ヤコブの息子のことをイスラエル人と呼ぶようになっていったのです。

つまり、ユダヤ人はアブラハム・イサク・ヤコブを先祖に持っており、アブラハム・イサク・ヤコブの子孫と言えます。そしてユダヤ教は、アブラハム・イサク・ヤコブの子孫に与えられた宗教となるのです。

世界的に見ても歴史のある宗教

ユダヤ教は、キリスト教、イスラム教よりも歴史が古く、世界最古の宗教と言われるゾロアスター教と時を同じくして誕生しました。

一説によると、ユダヤ教がメソポタミア文明のハンムラビ法典の影響を受けており、メソポタミア文明の宗教的儀式、宗教的慣習、宗教的な教えと酷似していると言われています。

4000年以上の歴史があるユダヤ教は、セム族最古の一神教として知られています。セム族とは、中東、アラビア半島、西アジア、北アフリカに分布するセム系の言語体系を持つ民族のことです。

セム族が持つ宗教は全て一神教です。セム族から派生した、キリスト教、イスラム教も一神教です。こんにち、ユダヤ教徒、キリスト教徒、イスラム教徒を合わせると世界人口の50%以上の人が信仰しています。

キリスト教、イスラム教もユダヤ教が教典とする「タナハ(旧約聖書)」を教典としているため、ユダヤ教は歴史があるばかりか影響力があることを垣間見れます。

嘆きの壁はどこにあるの?

嘆きの壁は、エルサレム市内の東エルサレム地区に位置します。同市街区には、キリスト教の聖地の聖墳墓教会、イスラム教の聖地の岩のドームがあります。そのため、この東エルサレム地区はユダヤ教の聖地、キリスト教の聖地、イスラム教の聖地となります。

ユダヤ教の聖地、キリスト教の聖地、イスラム教の聖地の東エルサレム地区は、ダビデ大王がイスラエル王国を治めたときの首都の東側に位置しています。

ダビデ大王がイスラエル王国を治めたとき、首都をギルガルからエルサレムに移したことで、エルサレムの名が知られていきます。そしてエルサレムは、ソロモン大王治世の首都、南王朝治世の首都、バビロニア帰還時のユダヤ王国の首都となるのです。

ユダヤ教の聖地エルサレムが、キリスト教の聖地、イスラム教の聖地となった出来事があります。キリスト教の聖地となった出来事はイエスキリストがエルサレムで十字架刑で処せられたこと、イスラム教の聖地となった出来事はムハンマドがエルサレムで昇天したことです。

聖書の七不思議といわれるエルサレム神殿

エルサレム神殿は聖書の七不思議と言われています。聖書の七不思議には、エルサレム神殿の他、ゴルゴダの丘、シナイ山、契約の箱アーク、死海文章、アララト山とノアの方舟、メギドがあります。

なぜ、エルサレム神殿が聖書の七不思議と言われているのかというと、破壊されてもエルサレム神殿が再建されているからです。

第一エルサレム神殿が破壊されたのが紀元前587年、第二エルサレム神殿として再建されるのが紀元前515年、第二エルサレム神殿が破壊されたのが紀元70年です。現在、第二エルサレム神殿を再建して第三エルサレム神殿にする計画が、イスラエル当局によって進められています。

何度破壊されてもその都度再建される、そんなことからエルサレム神殿は聖書の七不思議に数えられているのです。

エルサレム神殿は聖書の七不思議だけではなく、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の七不思議と呼ぶにふさわしい場所です。

なぜなら、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教で最重要とされる事柄がエルサレム神殿を中心に起こっているからです。そのことからもエルサレム神殿は、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の七不思議と言えます。

嘆きの壁の宗教の歴史

ここでは聖書の七不思議、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の七不思議と言えるエルサレム神殿に関連する、嘆きの壁の宗教的な歴史をご紹介します。

ユダヤ戦争によりエルサレム神殿が破壊される

第二エルサレム神殿が破壊されたのは、紀元70年の第一次ユダヤ戦争です。第一次ユダヤ戦争とエルサレム神殿の破壊も七不思議の一つで、事が起こる50年ほど前にイエスキリストが第一次ユダヤ戦争とエルサレム神殿の崩壊を預言していました。

第一次ユダヤ戦争は紀元66年に勃発し、紀元73年にローマの勝利で集結します。第一次ユダヤ戦争が勃発したのは、ユダヤ人のローマへの反感からでした。

当時のローマは植民地で寛大な政策を行っており、文化・宗教などを尊重していました。ところが、ユダヤ人側はローマの多神教という文化に反感を募らせていました。

そんなとき、当時のユダヤ属州総督フルロスがエルサレムのインフラ整備のための資金として神殿の宝物を持ち出し、宝物の警備をしていたユダヤ人を殺害したことから反感が爆発し、ローマ帝国に反乱を起こします。

反乱の当初はユダヤ人の反乱軍がローマ帝国軍に圧勝していましたが、形勢が逆転し、次第にユダヤ人が劣勢となっていくのです。そして紀元70年、ユダヤ人を鎮圧するためにローマ帝国軍が第二エルサレム神殿を破壊します。

その後、ユダヤ人はヘロデ大王が建設した、ヘロディオン、マサダといった砦に立てこもり抵抗を続けますが、紀元73年にマサダが陥落してローマ帝国軍の勝利で第一次ユダヤ戦争が終結します。

バル・コクバの乱以降ユダヤ人は立入り禁止

第一次ユダヤ戦争後、ローマ帝国はユダヤ人を離散させ、少数のユダヤ人がエルサエムに残りました。ローマ帝国はユダヤ人の民族感情を刺激しない政策をとっていたのですが、それでもユダヤ人の反感が募っていきます。

そんな折、紀元130年に当時のローマ皇帝ハドリアヌスが巡幸しました。巡幸では、第一次ユダヤ戦争で荒廃したままのエルサレムに足を運び、エルサレムの再建・修復を約束しました。

ところが、エルサレムを「アエリア・カピトリナ」に改名し、エルサレム神殿跡地に「ユピテル神殿」を建設しようとします。さらには、ユダヤ教の始まり以来の「割礼」を禁止します。するとユダヤ人の怒りが大爆発。シメオン・バル・コクバを指導者にローマへ反乱を起こすのです。

当初は反乱が上手くいき、ユダヤ人は自治権を取り戻し、シメオン・バル・コクバは「イスラエルの復興」を宣言します。しかし、ローマは帝国軍屈指の勇将と知られるユリウス・セウェルスを召喚し、ドナウ川流域に駐留させていたローマ帝国軍をユダヤ人の鎮圧に向かわせるのです。

そして紀元135年にローマ帝国軍はユダヤ人の鎮圧に成功、完全に廃墟となったエルサレムと荒廃したユダヤ全土を残してバル・コクバの乱は終結します。

バル・コクバの乱以降、ローマはユダヤ教とユダヤ文化の根絶に乗り出します。ユダヤ暦を廃止、律法の書の破棄、さらにはユダヤ人がエルサレムに立ち入ることを禁止したのです。そればかりか、ユダヤを「シリア・パレスチナ」と改名するのです。

第三次中東戦争後立入りできるように

紀元300年~390年になると、ユダヤ人は決められた日にのみ嘆きの壁に立ち入ることを許されますが、自由に嘆きの壁に立ち入りできるようになったのは、第三次中東戦争後です。

第三次中東戦争は6日戦争とも言われ、再建したイスラエルにおいて「勝利の七不思議の一つ」として数えられています。なぜ、勝利の七不思議の一つに数えられている戦争かというと、国力の差が開き過ぎているのにイスラエルが圧勝したからです。

第三次中東戦争の国力はイスラエル軍5万人に対して、エジプト・ヨルダンなどの連合軍36万人でした。しかし、開戦から間もなく、イスラエル軍が連合軍の制空権を握り、短期間のうちにヨルダン川西岸地区、ガザ地区、シナイ半島、ゴラン高原を占領しました。

これによってアラブ軍は大敗北を喫し、第三次中東戦争は6日間で集結したのです。この戦争でガザ地区、シナイ半島、ゴラン高原はイスラエルの領土となりました。戦争の圧勝と領地拡大の両方が相まって、世界でも「勝利の七不思議の一つ」として数えられています。

イスラエルが嘆きの壁がある東エルサレムを制圧した後、当時支配していたヨルダンが停戦を受け入れたため、ユダヤ教徒は嘆きの壁に自由に立ち入ることができるようになりました。

嘆きの壁が世界遺産になるまで

ここからは、嘆きの壁が世界遺産になるまでの経緯についてご説明していきます。どのような経緯で嘆きの壁は世界遺産になっていったのでしょうか?

三大宗教の聖地のため紛争が絶えなかった

嘆きの壁が世界遺産になるまでの道のりは、平坦なものではありませんでした。なぜなら、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の世界三大宗教の聖地だからです。

嘆きの壁を含むエルサレムを巡っては、古来からユダヤ教、キリスト教徒、イスラム教徒が抗争を繰り広げていました。第三次中東戦争以降、イスラエルがエルサレムや嘆きの壁などの自治権を握ったことで、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の抗争がより一層激しくなったのです。

さらには、イスラエルとパレスチナ自治政府がエルサレムや嘆きの壁の自治権を主張し合うなど混沌が続きました。そのため、エルサレムや嘆きの壁を巡って、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教が、そして、イスラエルとパレスチナ自治政府が衝突するのです。

そんな中、イスラエルとパレスチナ自治政府は、エルサレムをユダヤ教地区、キリスト教地区、イスラム教地区、アルメニア人地区に分けました。しかし、それでも嘆きの壁やエルサレムを巡る衝突が止まることはありませんでした。

1981年ヨルダンの申請により世界遺産に

事態を重く見たヨルダンは、嘆きの壁を「どの国にも属さない世界遺産」としてユネスコに申請します。そして1981年にユネスコが、嘆きの壁を「どの国にも属さない世界遺産」に認定するのです。

しかし、事態は沈静化するどころか、かえって悪化してしまいます。嘆きの壁を世界遺産にしたことで、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の対立がより激しくなったのです。

対立が激しくなった背景には、ユダヤ教の聖地としての歴史、キリスト教の聖地としての歴史、イスラム教の聖地としての歴史があります。

嘆きの壁は、ユダヤ教にとっては第二エルサレム神殿の外壁、キリスト教にとっては嘆きの壁があるエルサレムはイエスキリストが十字架で処せられた場所、イスラム教にとっては嘆きの壁があるエルサレムはムハンマドが昇天した場所です。

このような聖地としての歴史があることから、人類共通の遺産としての価値を有しながらも、その自治権や保全方法を巡って合意に至るのは容易なことではありません。嘆きの壁を世界遺産に登録したことで、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の対立が一層激しくなっていきました。

翌年に危機遺産として認定

事態を重く見たユネスコは、嘆きの壁の保全に注力しようと、1982年に嘆きの壁を危機遺産として認定しました。

危機遺産とは、「危機にさらされている世界遺産」「歴史的意義が失われる何らかの脅威にさらされている世界遺産」のことです。救援活動と保全活動を最優先に行うことを目的にユネスコが認定しています。

ユネスコが嘆きの壁を危機遺産に認定したことで、国連や各国が嘆きの壁の保全に乗り出し、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の対立が緩和していきました。

しかし、嘆きの壁におけるユダヤ教の聖地としての歴史、キリスト教の聖地としての歴史、イスラム教の聖地としての歴史の対立は未だに続いており、平和への道筋が見えていません。

聖書の七不思議と呼ばれており、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の七不思議の一つと言える嘆きの壁を巡る争いは、いつになったら解決するのでしょうか。

嘆きの壁の作法

ここでは、嘆きの壁での作法をご紹介します。嘆きの壁は数ある世界遺産の中でも、作法が必要な数少ない世界遺産です。この作法を知っておくことで、マナーを守りつつ、嘆きの壁で厳かな体験をすることができるでしょう。

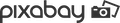

キッパと呼ばれる帽子をかぶる

嘆きの壁で祈るときは、キッパと呼ばれる帽子を被ります。キッパを被る理由は、ヤハウェに対する尊敬と畏れを表すためです。

ユダヤ教ではキッパを被ることで、頭上にヤハウェがいることを認め、ヤハウェの前で謙遜の意思を表すことができると考えられています。

キッパの着用はユダヤ教徒でなくても義務付けられており、キッパを持っていない人は、嘆きの壁の入り口で、紙でできた備え付けの白いキッパを借りることができます。

入り口から男女に分かれる

嘆きの壁の入り口は男性と女性で異なりますので、男性は男性、女性は女性の入り口から入ります。嘆きの壁の入り口が男女別な理由は、伝統的なユダヤ教の教えによるものです。

伝統的なユダヤ教では性の分離を教えています。そのため、ユダヤ教の儀式においても男性は男性、女性は女性と別れています。そのことから、嘆きの壁でも男性と女性で祈りの場所が異なるため、嘆きの壁には男性専用入り口、女性専用入り口があるのです。

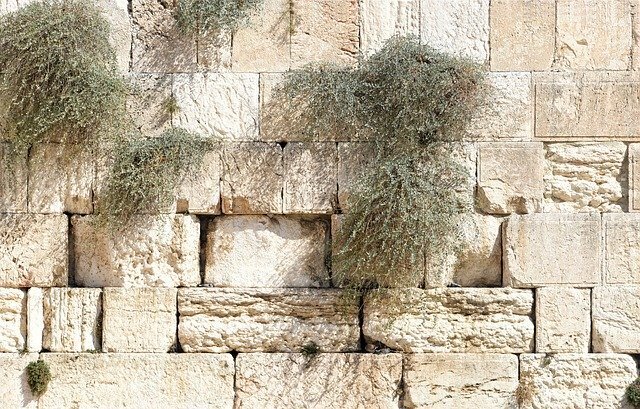

壁に向かって祈りを捧げる

嘆きの壁に立ったら、願い事を書いた紙を嘆きの壁の隙間に挟み込んで壁に向かって祈りを捧げます。この際、嘆きの壁にお尻を向けないようにします。嘆きの壁にお尻を向けないようにする理由は、お尻を向けるのはヤハウェに対して不敬だと考えられているからです。

嘆きの壁にお尻を向けてしまっても、ガイドの方が「お尻を向けてもヤハウェは寛大な神だから大丈夫」と観光客に話しますが、敬虔なユダヤ教徒がいる中では壁にお尻を向けない方が良いでしょう。

嘆きの壁の歴史と現在を知ろう!

今回は嘆きの壁の歴史と世界遺産に認定されるまでの経緯についてご説明しました。世界遺産でもあり危機遺産でもある嘆きの壁を巡っては、今なおユダヤ教、キリスト教、イスラム教の間で対立が続いています。

その背景には、それぞれの聖地としての長く複雑な歴史があります。人類共通の遺産を守るため、互いが歩み寄って平和を実現できるのか、嘆きの壁を巡る動向に世界中の視線が注がれています。

![jouer[ジュエ] jouer[ジュエ]](https://cdn.jouer-style.jp/images/production/sites/logos/000/000/001/original.png?1592368978)