本サービス内ではアフィリエイト広告を利用しています

店舗や施設の営業状況やサービス内容が変更となっている場合がありますので、各店舗・施設の最新の公式情報をご確認ください。

新潟の伝統的な郷土食「笹団子」

笹団子は、新潟で古くから親しまれている伝統的な名物料理の和菓子です。あんこが入ったヨモギ団子を数枚の笹の葉で包んで茹でたり、蒸したりして食べます。

新潟発祥の笹団子の歴史は古く、笹団子を提供しているお店は老舗の名店が多いです。人気の名店もたくさんあり、味も普通の笹団子から少し変わった味の笹団子など、新潟の名物と言っても、おすすめや人気の笹団子はお店により異なります。

一方で、中があんこ以外の笹団子を、あえもんだんごと呼びます。また、中には皮だけのものを男団子と呼ぶところもあります。新潟で生まれた笹団子ですが、同じ新潟でも呼び方は様々です。

新潟名物笹団子の外見は、ちまきと良く似ています。ちまきは、ヨモギを使用しないことが多いです。笹団子の具材は一般的にはあんこですが、新潟の一部の地域では、あんこを具材にしている笹団子を女団子と呼んでいます。

笹団子は上杉謙信の兵糧として生まれた?

笹団子の歴史は古く、東北地方を代表する有名な戦国武将、上杉謙信が戦に赴く際に所持をしていた、兵糧だったと言われています。兵糧とは、戦争の時などに、武士や兵士などの軍隊で使用する食糧のことを言います。

もち米とうるち米を組み合わせて笹団子は作られますが、上杉謙信が戦に赴く際に、もち米が集まらず、うるち米と混ぜ合わせて笹団子作ったのが、新潟名物・笹団子の始まりと言われています。

団子を包んでいる、笹の葉には殺菌効果や防腐効果があります。戦で数日間の食糧を確保するために、用いられた手法で当時の人たちの生活の知恵をうかがい知ることが出来ます。

また、他にも下級武士が戦へ赴く際に携帯食として持参し団子を武士が食べて、笹を馬のエサにしていたという説や、年貢の取り立てに苦しんでいた農民が残った米を美味しく食べられるように工夫して作られたとの説もあります。

中国から伝わったちまきを参考にして作られたとも言われていますが、北越風土記に、上杉謙信が出陣の際に城に仕えていた菓子職人が考案したと記されています。今でも、越後の方では端午の節句の時に笹団子を作って食べる風習が残っています。

笹団子の歴史と魅力

笹団子は、昔から農家の人たちを中心に手作りをしていました。故郷の味として、新潟県民のソウルフードにもなっています。もち米とうるち米を組み合わせて、白玉粉などを加え蒸したヨモギを入れてこねたのが笹団子ですが、昔はヨモギを入れずに山ゴボウの葉を入れていたとも言われています。

笹団子に甘いあんこを入れるようになったのは、明治時代に入ってからで、甘いあんこを使うようになったのは明治時代の中頃とされています。新潟は、米どころと呼ばれており、笹団子は米どころの新潟だからこそ、作り上げることができた郷土食と言われています。

今でもなお、昔からの味を守りながら、伝統的な新潟名物の味を堪能できる、人気の名店や、バラエティー豊かな味を楽しめる人気の名店があります。

新潟名物笹団子は、昭和30年ごろまでは、端午の節句のお供え物とされており、家庭でも作られていました。笹団子の中に入れられていた具材は、梅やおかかなどを入れている家庭もありました。

笹団子にあんこが使用されるようになったのは、砂糖が家庭やお店など普通に購入できるようになった明治時代の中期に入ってからで、当初は家庭で作るところが多くお店に出回っているところは殆どありませんでした。

笹団子が、新潟の名物として知られるようになったのは、昭和39年に新潟国体が開催される際に、笹団子を新潟お土産の和菓子として、提供したことにより、全国的に知られることになりました。

新潟名物の笹団子の作り方とは?

新潟名物笹団子の作り方を紹介していきます。家庭でも作れる和菓子のため、ぜひご自宅でも一度作ってみてはいかがでしょうか。新潟出身の方や、新潟に観光に訪れた際に笹団子を食べて、味を忘れられない人には、思い出の味を堪能することができます。

必要な材料は、もち米の粉・上新米・砂糖・熱湯・乾燥もち草(ヨモギ)・粒あん・笹の葉・すげです。すげとは、笹の葉を包んだ後に結ぶ紐のことです。

まずは、乾燥もち草(ヨモギ)を重曹を入れた熱湯で茹で、次に笹の葉とすげも重曹を入れたお湯で茹でます。乾燥もち草・笹の葉・すげが茹であがったら、水洗いをしてミキサーにかけます。しぼり汁は後からの工程で必要なので、器か何かにとっておきましょう。

ボールの中にもち米の粉・上新米・砂糖を入れよく混ぜ合わせます。よく混ぜ合わせたら、中心にくぼみを作り水気をしぼったもち草を置きます。残しておいたしぼり汁に熱湯を加えて、少しずつボールの中に入れてこねていきます。

出来上がった生地に濡れた布やキッチンペーパーなどをかぶせて、冷蔵庫で一晩寝かせます。ここまでで第一工程が完了です。

第二工程に入ります。一晩寝かせた生地を冷蔵庫から取り出したら、水を少しずつ加えながら再びこねていきます。耳たぶくらいの硬さを参考によくこねましょう。

こね終わった生地を30グラムずつぐらいにちぎって丸めていきます。あんも同じように均等に分けて丸めていきます。丸めた生地は、中心が厚めで周囲が薄めになるように7センチから8センチに伸ばしあんを乗せて包んでいきます。

包み終わったら、手に油をつけて俵型にしていきます。基本は俵型が新潟笹団子ですが、形にこだわりがない場合はお好きな形で大丈夫です。

形を作り終わったら、笹の葉で包んでいき、すげで結びます。すげで結び終わったら、蒸し器に入る量を入れて中火で15分間蒸します。一度に蒸すと均等に蒸せないこともありますので、5個か6個ずつ蒸していくのがおすすめです。

蒸し終わったら、冷ましたら出来上がりです。保存方法は冷蔵庫で保存します。冷蔵庫で保存する場合は、4日から5日が賞味期限です。作りすぎた場合は、冷凍庫に保存しておくと1か月ほどは保存が可能です。

1日で作り上げることができない、新潟名物の笹団子ですが、中の具材をいろいろ試して、新しい味に挑戦できるのも、家庭で作ることができる魅力のポイントです。新しい味を自分で発掘してみてはいかがでしょうか。

こだわりの原料で丁寧に作られている!

新潟名物の笹団子は、もち米とうるち米を組み合わせて作られています。もち米とうるち米の違いは、僅かな遺伝子の差によるものです。同じ水田で米を栽培すると、お互いの遺伝子が混ざり合った米が誕生することがあります。

もち米は、日本だけでなく東南アジアや東アジアの国々など広い地域で食べられています。日本でも昔からもち米を食べる風習があり、お祝い事の際のお赤飯やお正月の際に使用するお餅・おこわ・ちまき・あられなどもち米は様々な料理に使用されています。

もち米は、アミロペクチンのみの成分が殆どで、アミロースはごく僅かしか含まれていません。もち米に比べてうるち米は20%ほどアミロースを含んでおり残りがアミロペクチンの成分になります。

アミロペクチンは、粘り気を出す成分でもち米には不足しているアミロースを、うるち米で補っています。笹団子は、もち米とうるち米のお互いに不足している成分を補うために混ぜ合わせて絶妙なバランスで作り出しています。

新潟名物の笹団子は、こだわりぬいた素材を使用して作られた、新潟県自慢の郷土料理です。家庭でも作ることができる笹団子ですが、作るまでの工程は長く丁寧に作り上げる必要があります。

新潟の無添加笹団子を作っている名店「丸屋 本店」

1つ目に紹介する、新潟名物笹団子の名店は、丸屋 本店です。丸屋 本店は、創業140年を超える老舗の名店です。枝豆などの新潟産の食材を使用しています。丸屋 本店で販売している笹団子は、伝承笹団子と童心笹団子の2種類です。

伝承笹団子は、俵型の一般的な笹団子の形で、童心笹団子は巾着型をしています。あんこは、つぶあんとこしあんの2種類があります。童心笹団子は、巾着型をしているため、お土産に購入するのに人気がありおすすめです。

営業時間は9:30から20:00です。不定休での営業となりますので、詳しい店休日については直接お店に確認が必要です。人気の名店のため、売り切れとなることがありますので、時間に余裕をもって買いに行くことをおすすめします。

丸屋 本店の笹団子の魅力は?

丸屋 本店では、自然の味を活かし、極力無添加のお菓子作りにこだわっているところが魅力でありおすすめです。笹団子に使用されているヨモギは、無農薬の為香りが良いです。

コシのある団子の生地は、新潟の特選もち米を使用して、保存料や添加物を使用することなく、新潟県産の材料を使用しています。無添加のため、賞味期限は短いですが、こだわりの笹団子を楽しむことができます。

丸屋 本店の笹団子は、伝統の味を守りながら笹の葉の香りや健康志向の人にも食べやすいように、現代のニーズに合わせて作られているところが魅力であり、昔からの新潟の笹団子を食べてみたい人には、丸屋 本店の笹団子がおすすめです。

| 住所 | 新潟県新潟市中央区古町十字路 |

| 電話番号 | 025-229-3335 |

新潟の笹団子の種類が豊富な人気の「田中屋 本店」

新潟のお土産として喜ばれる笹団子は、お店により様々な味が用意してあります。2つ目に紹介する人気の名店は、笹団子の種類が豊富で人気がある名店が、田中屋 本店です。定番のこしあん・つぶあんだけでなく、珍しい味の笹団子を販売しています。

新潟で笹団子のお土産を買うのにおすすめの店はと聞かれると、田中屋の名前が挙がるほどの名店です。ヨモギの選別から、笹を包むまで全て職人さんの手で1つ1つ丁寧に作られています。

ヨモギは新潟産や青森産にこだわり、昔ながらの後蒸し製法で作るため笹の香りがしっかりと残るようになっています。

定番から変わり種まで!おすすめは?

田中屋 本店では、つぶあん・こしあんの他にえだまめあん・さつまいもあん・ミルクあん・イチゴあん・ルレクチエあん・きんぴら入り・あらめ入りなどがあり、あんこの種類が豊富に揃えてあります。

ルレクチエとは、西洋梨の品種の1つで、高い糖度と、芳醇な香りが特徴的です。希少品種の為、お歳暮などのギフトとして使用されることがあります。

つぶあんやこしあん以外の味もヨモギの香りと良く合うと評判です。初めて笹団子を食べる場合には、定番のつぶあんもしくはこしあんがおすすめです。

珍しい笹団子を食べてみたい方には、いちごあんやきんぴら入りなどが美味しいと人気です。営業時間は、9:00から20:30です。店休日は、CoCoLo本館に準じてとなりますので、CoCoLoの店休日を確認しましょう。

詰め合わせもあってお土産にぴったり!

田中屋 本店では、お土産に最適の詰め合わせも販売されています。詰め合わせの内容もつぶあんとちまきのセットやつぶあんとこしあんの定番のセットから、つぶあんと茶豆やつぶあんときんぴらなど、様々なセットが用意されています。

また、個数も10個・15個・20個・30個と4種類あり、お土産を渡す人数に合わせて購入することが出来ます。また、田中屋本店ではオンラインショップでも笹団子を購入することができます。

お土産には買ったけど、自分用にも欲しかった人や、もう一度食べたいひとなどは、オンラインショップでお好きな詰め合わせを購入しましょう。冷凍保存をしておけば、1か月ほどは日持ちが可能です。

| 住所 | 新潟県新潟市中央区花園1-1-1 ココロ oLo本館 3F |

| 電話番号 | 025-241-8822 |

新潟の田中屋 本店には看板キャラクターがいる!

田中屋 本店には、看板キャラクターがいます。笹団子を手にした着物姿の「あかねちゃん」です。あかねちゃんがパッケージとなっている笹団子の箱をお土産などで目にしたことがある人も多く、広く浸透しているキャラクターです。

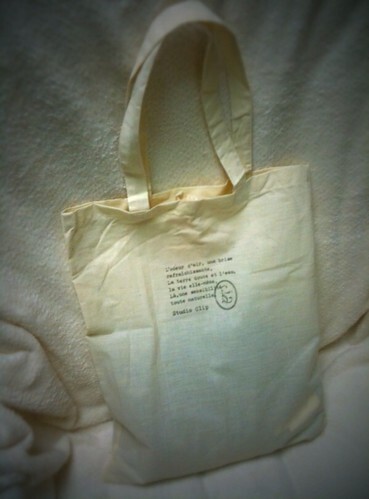

可愛いあかねちゃんトートバッグをゲットしよう!

田中屋 本店の人気キャラクターである、あかねちゃんのグッズがあります。グッズの中でも普段使いにも使用できるトートバッグはおすすめです。

着物姿のあかねちゃんは可愛いと人気があり、トートバッグは1620円で販売されています。可愛いあかねちゃんがプリントされているトートバッグはお土産にもおすすめです。

人気キャラクターのあかねちゃんのグッズは、トートバッグだけでなく、Tシャツやシールもあります。Tシャツは大人用とベビー用があり、大人用はS・M・Lの3サイズあります。ベビー用は身丈36センチ90サイズです。

新潟の素朴で美味しい笹団子を味わおう!

笹団子は、素朴な味ですが昔からの郷土食として新潟の人たちに親しまれている食べ物です。お土産にも最適な笹団子は、お店によって味も様々です。

昔の人たちの知恵から生まれた笹団子です。お気に入りのお店を見つけて、素朴ながら美味しい笹団子を味わってみてはいかがでしょうか。

![jouer[ジュエ] jouer[ジュエ]](https://cdn.jouer-style.jp/images/production/sites/logos/000/000/001/original.png?1592368978)