本サービス内ではアフィリエイト広告を利用しています

店舗や施設の営業状況やサービス内容が変更となっている場合がありますので、各店舗・施設の最新の公式情報をご確認ください。

満潮時には海に浮かぶ様子が美しく干潮時には大鳥居のすぐ下まで歩いていくこともできます。高さ約16.6m、棟の長さ24.2m、主柱周り9.9mの大鳥居には、西側には三日月・東側には太陽の印があり陰陽道の影響を見ることができます。ぜひ満潮と干潮、両方の見どころある風景をお楽しみください。

「本殿」

約1400年の歴史を持つ「本殿」には市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)田心姫命(たごりひめのみこと)湍津姫命(たぎつひめのみこと)の3柱が祀られています。本殿は遠目から見た際に左右非対称となっているなど隠れた見どころの多いスポットです。参拝時にじっくりと眺めてみてください。

「平舞台」

「平舞台」は、続いてご紹介する「高舞台」の1段下に位置する広大な木製の舞台です。波に流されないように石の柱が足元に使用されています。また、荒波が押し寄せてきた際に波の力を逃がすために板と板の隙間を1cmほど作る「筏組み」という技法が用いられています。ここも見どころです。

大鳥居に向かって伸びるように建てられた「火焼前(ひたさき)」のすぐ近くには石造の狛犬と銅造の灯籠も建てられています。大鳥居を含めて写真に収められる、一大見どころスポットです。

「高舞台」

続いてご紹介する「高舞台」は、祓殿の前にある朱塗りの階段が付いた見どころある美しい舞台です。本殿と祓殿の延長上にある高舞台は日本三舞台の一つにも数えられており、国内でも唯一海上に建つ見どころのあるスポットです。

この高舞台は、現在も能や舞を踊る際の舞台として利用されています。例年4月と10月に行われる「桃花祭」と「菊花祭」でも利用されるため、この時期に宮島・厳島神社へ観光に行かれる方はぜひチェックしてみてください。歴史的建築物の立派な姿を目にすることができる貴重な機会です。

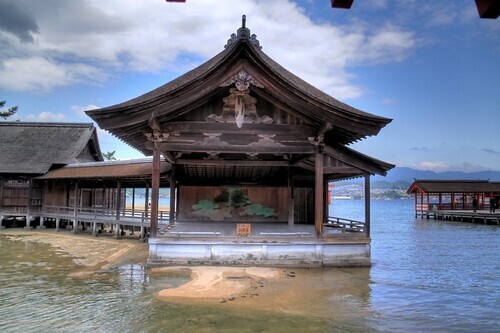

「能舞台」

境内の左手側に延びる西回廊の先に位置する能舞台は、海上に位置することから「唯一無二の能舞台」とも呼ばれている見どころのある貴重なスポットです。舞台背景の大きな「鏡板(かがみいた)」には「老松(松の木)」が描かれています。見事な作りの美しい見どころのある舞台です。

「反橋」

続いてご紹介する「反橋」は、横から見た際に美しく反る形をしていることから名づけられた厳島神社でも格別の見どころポイントです。創建当初は、天皇が訪れたのと同義で扱われる朝廷からの使者のみしか使用を許されていませんでした。現在も通行できないようになっています。

「廻廊」

続いては、厳島神社の要所を結ぶ見どころスポット「廻廊」です。厳島神社の回廊は西回廊と東回廊に区別されており、桧皮葺の屋根に切妻造りとなっています。厳島神社の回廊は戦前までは土足禁止となっていました。参拝客の急増と共に土足可能となり、床の保護のために二重板となっています。

厳島神社の回廊の床には釘が使用されていません。これは、海の潮による錆から土台が崩壊するのを防ぐためのもので、舞台と同じく床板同士の間に波を逃がすための隙間も作られています。また、回廊の足元は傷みやすい部分のみを交換する根継ぎで修復されています。干潮時限定の見どころです。

この他にも、厳島神社には数多くの見どころがあります。厳島神社は、夜になると灯篭に火が灯されます。この姿は、夜にしか見られない見どころです。宮島にある光明院という寺院の僧侶であった恕信(じょしん)が記した宮島八景の一つ「鏡の池」は、干潮時にしか現れない隠れた見どころです。

「鏡の池」は干潮時、海水が全くなく表面が干上がっている状態でも不思議と水が満ちた円形の池で、ここには淡水が湧き出ていると言われています。厳島神社を築き上げた平清盛公のこだわりと熱意を持った姿と、当時の精巧かつ綿密な技術を想像できる素晴らしい見どころです。

宮島・厳島神社の主祭神とご利益は?

続いて、厳島神社の主祭神とご利益についてご紹介していきます。厳島神社を訪れる際に、その豪奢な社殿や海上に浮かぶ珍しさに夢中になり参拝がついでとなっていないでしょうか?歴史の中で様々な偉人を見守り崇拝されてきた厳島神社は、実は様々なご利益のある立派な神社なのです。

厳島神社の主祭神

現在は「宗像三女神(むなかたさんじょじん)」が祀られている厳島神社ですが、平清盛公によって再建された際には「伊都岐島大明神(厳島大明神)」が祀られていました。宗像三女神が主祭神とされたのは、鎌倉時代後期になってからのことです。

「宗像三女神」

天照大神の御子神として知られる「宗像三女神(むなかたさんじょじん)」は「市寸嶋比売命(いちきしまひめのみこと)」・「多岐津比売命(たぎつひめのみこと)」・「田心姫命(たごりひめのみこと)」の3女神です。

市寸嶋比売命はその美しさから蓄財のご利益を持つ弁才天とされることもあり、日本三大弁財天の一つとされています。

![jouer[ジュエ] jouer[ジュエ]](https://cdn.jouer-style.jp/images/production/sites/logos/000/000/001/original.png?1592368978)