本サービス内ではアフィリエイト広告を利用しています

店舗や施設の営業状況やサービス内容が変更となっている場合がありますので、各店舗・施設の最新の公式情報をご確認ください。

カロリーを気にしないで食べられる「仙草ゼリー」

台湾で「仙草ゼリー」と呼ばれる人気のデザートをご存知でしょうか。日本ではまだあまり知られていないデザートですが、タピオカブームの到来で日本でも徐々に食べられるお店が増加してきています。

今回は、台湾や中国で老若男女に人気の仙草ゼリーについて調査してみました。仙草ゼリーは台湾と中国では低カロリーでヘルシーな食べ物として、ポピュラーな食べ物です。

しかし日本にはまだまだ馴染みの少ない食べ物です。仙草とは何か、どのような効能があるのか、味や食べ方、日本で楽しめるお店も一緒にご紹介します!

「仙草ゼリー」って?

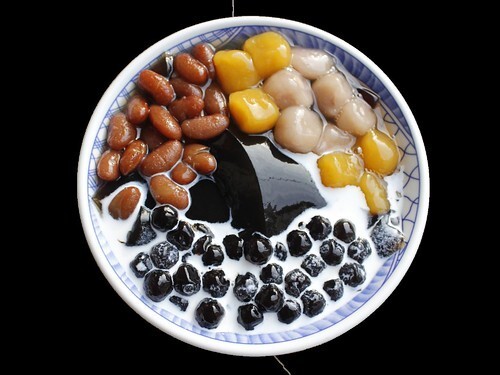

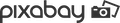

「仙草ゼリー」はどのような食べ物なのか想像できますでしょうか。台湾好きの方はご存知かもしれませんが、見た目は真っ黒で、中国や香港の薬膳デザートである亀ゼリーや日本でもおなじみのコーヒーゼリーに似ていると言われています。

仙草ゼリーの見た目はわかっても、まだどのような材料で作るのか、どのような食べ物なのかは謎が深まるばかりではないでしょうか。今回は、仙草ゼリーの原材料について、名前の由来や現在なお残されている云い伝えについてご紹介します。

中国原産の「仙草」を煮込んだゼリー

仙草ゼリーを作る際に欠かせない原材料である「仙草(せんそう)」は、中国原産のシソ科に属する植物です。学名はMesona chinensis benth、英語ではChinese mesonaと記載されています。

中国語では「Xiancao(ツエンツァオ)」と言い、「涼粉草(リャンフォンツァオ)」、「仙人草(シンレンツァオ)」、「薪草(シンツァオ)」、台湾先住民のタイヤル族には「Supurekku」、パイワン族には「Ryarikan」などとも呼ばれます。

「仙草」という名前には、大きく2つの云い伝えが残されています。1つ目は、暑さで夏バテの症状がみられる人に、村人が仙草を煎じて仙草茶を飲ませたところ快復したことから、病を治す効果のある草を仙人が与えてくれたと思い、「仙草」と名付けられたとする説があります。

2つ目の説は、乾燥させた仙草の茎と葉に水を加えて煮込み、煮汁にでんぷんを入れ混ぜ合わせるとゼリー状に固まります。それを見た人々は、「仙人が村人たちに授てくれた草」と感じ、「仙草」と呼ぶようになったとする説があります。

昔からの伝承が残る仙草は、中国南部の福建省や広東省、江西省、広西チワン族自治区、台湾では北部の新竹県関西鎮、桃園県新屋郷、苗栗県銅鑼郷・三義郷などで栽培されています。亜熱帯気候の陽当りと水はけの良い土地を好み、15cmから最大で100cmの高さに成長する植物です。

栽培に適した気温は20℃から25℃以上とされています。毎年3月から4月に種まきが行われ、成長した仙草は9月から10月にかけて収穫されます。葉は2枚の葉が1つの節につく対生です。葉の長さは2cmから10cm程度、幅は1cmから3cmくらいで、ハーブの葉を少し大きくしたような楕円形をしています。

茎はときにはつる状になることもあるそうですが、断面は四角く細長い形をしています。晩秋に美しい赤紫色の小さい花を咲かせますが、食用の原材料として使われる仙草は、花が咲く前に収穫されるものがほとんどといわれています。

収穫後に乾燥させた仙草と水を一緒に煮詰め、ゼラチンなどを加えて固めたものが「仙草ゼリー」です。台湾では「仙草凍(シエンツァオドン)」、英語ではGrass Jelly(グラスジェリーまたはグラスゼリー)と呼ばれています。

台湾の衛生福利部食品薬物管理署が公表している食品栄養情報データベースによると、仙草ゼリーのカロリーは100gあたり19kcalと記載されています。日本でも大人気のタピオカの原料であるキャッサバ粉のカロリーは、100gあたり362kcalあります。

カロリー面で考えてもキャッサバ粉の約5%しかなく、カロリーを95%カットできるのです。食べ方により総摂取カロリーは変動しますが、仙草ゼリーがとてもヘルシーなデザートであるかはおわかりいただけたでしょうか。

中国や台湾では老若男女に人気のデザート

仙草は昔から中国や台湾で煮出した「仙草茶」が飲まれ、云い伝えが残っているように、老若男女に親しまれています。

今でも仙草や仙草ゼリーが性別や年齢に関係なく愛される理由は、古くからの云われや習慣にあります。ここでは仙草ゼリーの人気の理由に迫まるため、中国で語り継がれる伝説と台湾での親しまれ方をご紹介します!

中国の広東省広州市増城区では、七夕に関する伝説が残されています。この地域では、仙草は織姫が地上に降りてくる際に持参し、近くの鳳凰山に植えた植物であると云われています。そのお話から、旧暦7月7日の七夕には仙草茶や仙草ゼリーを頂く習慣が今でも残されています。

また、中国の一部地域では、夏の土用の入りの日(入伏)に仙草ゼリーを食べる習慣も存在しています。夏の土用の入りの日に仙草ゼリーを食べると、ひと夏の間はあせもができないという言い伝えがあります。

台湾では仙草茶や仙草ゼリー入りのドリンク、仙草ゼリーがスーパーやコンビニ、夜市の屋台、ドリンクスタンドで販売されています。値段がリーズナブルで手軽に購入できるため、生活に溶け込んでいる食べ物でもあります。

学校帰りの学生や仕事の休憩時間に購入するビジネスパーソンの姿は、台湾では日常的な風景です。来客があった際に仙草ゼリーを出す家庭もあり、気軽に食べられる庶民的なデザートといったイメージがあります。

中国や台湾の気候や様々な云い伝え、日々の生活からもわかるように、仙草ゼリーは2つの国では無くてはならない身近なデザートなのです。

仙草ゼリーの味は?

仙草や仙草ゼリーについて解説してみましたが、仙草ゼリーがどのような味がするのか、ほとんどの方が気になるところではないでしょうか。

真っ黒な食べ物というと食べるのを躊躇してしまいそうですが、仙草ゼリーは一度食べるとはまってしまうと評判です。ここでは人々を魅了する仙草ゼリーの味と台湾での一般的な食べ方についてご紹介します。

漢方のような味

原材料の仙草は、昔から中国の伝統医学である中医学で漢方薬の原料として利用されています。仙草の葉や茎を昔から民間薬として利用している歴史があり、漢方薬の特有の味がします。

仙草ゼリーは仙草の煮だした汁から作られるため、甘さの中にも漢方のほろ苦さや渋みを感じます。このほろ苦さと渋みは、ハーブのような苦みや渋みと表現されることもあるようです。

苦みを感じることも

前述で亀ゼリーと見た目が似ていると紹介しましたが、亀ゼリーは亀の甲羅のコラーゲンを仙草や天草、生薬などと混ぜて固めたもので、薬草の香りや苦みが強いことで知られています。

一方で仙草ゼリーは薬草の香りはほんのり香るくらいです。苦みは少ないですが、ほろ苦さと香ばしさがあり、後味には清涼感が感じられます。値段も亀ゼリーより安価で、実は日本人にも食べやすい味をしたデザートのようです。

漢方の独特な苦みをほんのりと感じる仙草ゼリーですが、そのまま食べると美味しいとは言えません。仙草ゼリーを美味しく食べるために、台湾では甘みのあるシロップやはちみつをかけて食べるのが一般的です。甘みが加わることで優しい味になり、病みつきになる方が続出しています。

また、仙草ゼリーにミルクをかけるのも人気の食べ方です。香ばしさともよく合い、ミルクをかけることで味がまろやかになります。ほとんどのお店ではミルクポーションを一緒に提供しているので、途中で味を変えて味わうのも楽しみ方の一つです。

仙草ゼリーはフルーツや白玉をのせたり、ふわふわのかき氷や台湾の伝統的なスイーツである豆花(トウファ)のトッピングとしていただく食べ方も一般的です。苦みと甘さを一緒にぷるぷるとした食感を愉しむのが台湾流のようです。

仙草ゼリーの効能って?

仙草ゼリーは、前述で少し触れたようにカロリーが低く、さまざまな効能を持ち合わせるデザートです。仙草ゼリーが中国や台湾で古来より食べられてきた理由のひとつは、効能にもあります。

例として、仙草は中医学の理念の五味の中では甘味に分類されており、補養や緩和、食欲増進、解毒作用などに効果があるとされています。今回は仙草ゼリーが持つ、魅力的な効能について詳しくご紹介します!

熱中症を防ぐのに効果的

仙草の代表的な効能の一つに、茎や葉を煎じた煮汁を飲むと体の熱や湿気を取り除き、血を冷やす効能があります。そのため、仙草ゼリーは熱中症や体のだるさや食欲不振などの暑気あたりの予防に効果的と云われています。

4月から徐々に気温が上昇し、6月から9月にかけて連日30℃を越える台湾や東南アジアなど気温が高い国で、夏バテ予防には欠かせないデザートとして親しまれています。

デトックス効果や便秘改善にも

仙草には解毒作用があり、不純物を体の外に排出する効能があることから、ニキビや吹き出物を防ぐなどデトックス効果や美容効果でも注目を浴びています。

また、仙草ゼリーは水溶性食物繊維の一種であるイヌリンやペクチンを含んでおり、腸内環境を整え、善玉菌を増やしてくれます。そのため、便秘改善に効果があります。便秘が改善することでむくみの改善や代謝が活発になり、おのずとダイエット効果も期待できます。

ダイエット効果に関しては、ゼリーは水分量が多いため、満腹感を得やすいという特徴もあります。しかし、便秘の解消でお腹がゆるくなったり、水分の摂りすぎで体が冷えてしまうこともあるので、食べすぎにはお気をつけください!

仙草ゼリーは、その他の効果効能も持ち合わせています。のどの渇きを潤し、解熱ややけどなどの化膿性の炎症を治すこともできます。糖尿病や高血圧を予防する効能や、関節痛、筋肉痛などのあらゆる疾患にも効果があります。

仙草ゼリーは美味しく気軽に食べられる上に、魅力的な効能があり、体に嬉しいこと尽くめのデザートです。台湾や中国で老若男女に人気な理由も納得の逸品です。

仙草ゼリーのおすすめの食べ方

仙草ゼリーにさまざまな効能があることをご紹介しましたが、甘いシロップやミルクをかけるほかに、美味しく頂ける方法があるのかも気になるところです。

本場台湾では、1年を通して仙草を使った料理が食べられているため、美味しく楽しめるメニューが複数あります。夏は冷たいデザートとして、冬は温かいスープやデザートとして、さまざまな楽しみ方が存在しています。

今回は台湾で人気のある、仙草ゼリーのおすすめの食べ方をご紹介します。お好みのメニューを見つけて、ぜひ試してみてください。

仙草ミルクティー

仙草ミルクティーは、その名の通りミルクティーに仙草ゼリーが入ったドリンクです。台湾では、「仙草奶茶(シエンツァオナイチャー)」と呼ばれています。

日本ではミルクティーといえば、タピオカを連想するのではないでしょうか。台湾のドリンクスタンドでは仙草ミルクティーも定番のメニューで、ほとんどのお店で提供されている人気ドリンクです。

甘いミルクティーと仙草ゼリーのほろ苦さとのど越しがマッチすることで、絶品の一杯になります。タピオカミルクティーよりも甘さもカロリーも抑えられるので、甘い飲み物が苦手な方やダイエット中の方にはおすすめです。

仙草ミルクティーは缶飲料としても販売されており、日本でも通販サイトなどで購入が可能です。缶入り仙草ゼリーを購入して、お気に入りのミルクティーを注いでいただく楽しみかたもあります。気になる方は一度ご自宅で味わってみても良いでしょう。

仙草綜合冰

仙草綜合冰(シェンツァオゾンフービン)は、台湾の夏の定番デザートの一つです。「綜合」とは「全部盛り」のことで、かき氷の上に仙草ゼリーや珍珠(タピオカ)、芋園(イモエン)と呼ばれる芋団子、あずきなど天然食材で作られたさまざまなトッピングがのっています。

台湾では、台北の通化街夜市の近くに「愛玉之夢遊仙草(アイユイヂィーマァンイォウシェンツァオ)」という華流スターも訪れる人気店があり、地元客や観光客が仙草綜合冰や仙草ゼリーを求めに連日訪れています。

どのお店でもミルクや練乳などが一緒に提供されるので、お好みでかけて食べてください。ゼリーのぷるぷるの食感やつるんとしたのど越しと、ミルクのコクが絶妙な一品です。歩き疲れた時や暑い夏の休憩タイムにおすすめのデザートですので、見かけた際はぜひ試してみてください。

燒仙草

燒仙草(シャオシェンツァオ)は台湾では秋冬の定番デザートの一つです。仙草を煮出した汁に砂糖やデンプンを加えて煮詰めた、温かい仙草ゼリーです。燒仙草にすることで仙草の香ばしさや風味が一段と引き立ち、美味しいと人気があります。

最初はとろとろとした葛湯のような液体状ですが、冷えていくうちにゼリー状に固まっていきます。一度に2つの食感を楽しめる、何ともユニークなスイーツです。

台湾ではほとんどのお店では好きなトッピングを追加してもらうスタイルです。芋団子やタピオカ、ハトムギ、ピーナッツなどのトッピングと一緒に、口の中でさまざまな食感が愉しめるのが人気の理由でもあります。

温かい燒仙草には気管支を開く効能があり体を温めてくれるので、特に寒い日におすすめです。台湾では燒仙草は仙草ゼリー同様に屋台でも売られているので、気軽に頂けます。秋から冬にかけて台湾に行かれる際は、ぜひ食べてみてください。

仙草ゼリーはどこで食べられるの?

台湾ではどこでも気軽に愉しめる仙草ゼリーですが、日本ではまだまだ知名度が低く、食べられるお店も増えてきてはいるものの限られています。多くの効能を持ち、美容効果も期待できるのであれば、ぜひ日本でも食べてみたいという方もいらっしゃるはずです。

今回は、「仙草ゼリーを一度食べてみたい」という方に向けて、日本で仙草ゼリーを味わえるお店を調査してみました。日々行列ができている店舗もありますが、近くに行った際はぜひ立ち寄ってみてください。

黒工号 上野店

黒工号(ヘイグンハォ)上野店は、台湾西南部の台南に本店を構える仙草ゼリーの専門店で、2018年に上野のアメ横にオープンしました。黒工号 上野店は台南でも人気店として知られており、仙草ゼリーの本場の味を知る中国や台湾のお客さんや観光客で日々賑わっているお店です。

仙草ゼリーは作業工程数が多く、近年は手作業で作るお店は減ってきているといわれていますが、黒工号 上野店では台湾直送の伝統的な手作製法で作られた仙草ゼリーを使用しています。

メニューはベースとなる「原味嫩仙草」というオリジナルの仙草ゼリーに、お好みのトッピングを追加するスタイルです。トッピングは芋団子やタピオカ、小豆はもちろん、ハトムギやパイナップルなどが50円から提供されています。

何をトッピングしたらいいのかわからないという方は、お店おすすめの組み合わせで作られた「黒工」という仙草ゼリーがあります。1号から6号まで全部で6種類あり、値段は600円からです。秋冬には燒仙草もメニューに登場するので、リピーターになって楽しむのもおすすめです。

手作りの仙草ゼリーはつるつるの舌触りが特徴で、ボリュームも満点です。コーヒーフレッシュがついてくるので、途中で味を変えてみたり、数人でシェアして食べるのもおすすめです。

黒工号 上野店はイートインスペースがあるので、店内でも休憩しながら仙草ゼリーを頂けます。テイクアウトも可能のため、自宅で手作りの仙草ゼリーを楽しむこともできます。ぜひ仙草ゼリーの本場の味を堪能しに行ってみてください。営業時間は、11:00~21:30となっています。

| 住所 | 東京都台東区上野4-6-8 |

| 電話番号 | 03-6875-1230 |

Gong cha

Gong cha(ゴン チャ)は、台湾南部に位置する高雄発祥のティーカフェです。高品質な台湾ティーと台湾直伝のレシピで作るタピオカが人気で、2015年に日本一号店である原宿表参道店のオープン以来、各店舗で日々行列ができています。

Gong chaでは仙草ゼリーを英語名であるグラスジェリーとして提供しています。仙草ゼリーを味わえるのは、「ブラックフォレスト」というドリンクで、仙草ゼリーをメインにタピオカとミルクフォームで作られています。サイズはMサイズのみで、450円(税抜)となっています。

仙草ゼリーはドリンクのトッピングとしても楽しめ、70円(税抜)で提供されています。トッピングは仙草ゼリーの他にタピオカやミルクム、アロエ、ナタデココ、バジルシードの全部で6種類あり、最大3種類までオーダーすることができます。

ベースのお茶から、甘さや氷の量、トッピングなどを自分で組み合わせることができるので、自分だけのオリジナル仙草ティーが作れます。台湾の人気スイーツも販売されているので、台湾の雰囲気を楽しめる一軒です。

仙草ゼリーは美味しくて体にも良い!

今回は、台湾の人気デザート「仙草ゼリー」をご紹介しました。仙草ゼリーは美味しいだけではなく、体に嬉しい効能と低カロリーで、罪悪感なくいただけるデザートです。台湾で人気の逸品は、日本でも今後注目必須です。

台湾にお出かけの予定がある方は、本場の仙草ゼリーを楽しんでみてはいかがでしょう。食べ方を変えて一年中楽しめる仙草ゼリーは、一度食べる価値ありです。

日本でもティースタンドのトッピングの他、缶詰の仙草ゼリーや仙草ゼリーの元を入手できるインターネット通販サイトや店舗があります。ぜひお好みの食べ方を見つけて、仙草ゼリーを愉しんでみてください!

![jouer[ジュエ] jouer[ジュエ]](https://cdn.jouer-style.jp/images/production/sites/logos/000/000/001/original.png?1592368978)