本サービス内ではアフィリエイト広告を利用しています

店舗や施設の営業状況やサービス内容が変更となっている場合がありますので、各店舗・施設の最新の公式情報をご確認ください。

炊飯器はお米を炊くだけの調理家電ではない

スイッチひとつでお米が炊ける炊飯器は、今や一家に一台は必ずといっていいほどある便利な家電です。炊飯器を使えば、お米だけではなく、本格的なケーキや火加減の難しい肉料理、パスタや煮込み料理まで作れることをご存知でしたでしょうか。

この記事では、炊飯器の保温機能に着目したアレンジレシピをご紹介します。炊飯器はじっくりと加熱したあと、一定の温度に保つ保温機能を備えています。ボタンひとつで手軽に作れるアレンジレシピ、ぜひ試してみてください。

炊飯器の保温機能を使った調理・おすすめレシピまとめ

ここからは炊飯器の保温機能を使ったアレンジレシピをご紹介します。炊飯器はボタンひとつで調理が完成する優秀な家電です。炊飯器の保温機能を使えば、お鍋でことこと何時間も煮る手間を省けます。忙しい方はもちろん、炊飯器が自宅にある方はぜひ試してみてください。

①自家製ハム

お歳暮で活躍するハムも、炊飯器の保温機能を使えばボタンひとつで簡単に作れます。市販の高いハムを買うよりも、炊飯器の保温機能を使って自分で作った方がお手軽かつ安く、しかも美味しいのでおすすめです。

炊飯器を使った自家製ハムのレシピ

炊飯器の保温機能を使った自家製ハムのレシピをご紹介します。まず用意するのは豚肩ロース塊肉が500グラム、水が600ミリリットル、塩が10グラム、ブラックペッパーが小さじ1/4杯、ローリエが1枚です。

まずはお肉を漬け込むスープ作りからです。お鍋にお水、塩、ブラックペッパー、ローリエを入れて煮立たせます。ぶくぶくと煮たったら火を止め、塩を溶かしたらあら熱をとります。熱いまま豚肉を入れてしまうと傷んでしまうので気をつけましょう。

スープのあら熱がしっかりと取れたら、保存袋に豚肩ロース塊肉を入れ、スープを注ぎます。このとき保存袋は2枚に重ねておくと漏れの心配がありません。その状態のまま冷蔵庫で一日休ませます。

一日休ませたら冷蔵庫から出し、室温に戻します。保存袋からスープと豚肩ロース塊肉を炊飯器に入れ、お肉がかぶるほどの水を足します。そのまま炊飯器のフタを閉め、普通モードで炊飯開始です。

しばらくすると炊飯器から蒸気があがってきます。その状態のまま5分放置したのち、保温モードにしましょう。そのまま6時間ほど待てば完成です。

②牛バラ肉の角煮

とろとろの脂身とほろほろに煮込まれたお肉が美味しい角煮は、炊飯器の保温機能を使えば牛バラ肉でも作れます。このレシピは炊飯器の保温機能を使っても美味しく仕上がりますが、保温機能を使わずすぐ食べることもできます。

炊飯器を使った牛バラ肉の角煮のレシピ

炊飯器を使って作る牛バラ角煮のレシピをご紹介します。用意するものは牛バラ塊肉が300グラム、水が150ミリリットル、醤油が50ミリリットル、砂糖大さじ2杯、みりん大さじ1杯、しょうが・にんにくが1かけずつ、ごま油大さじ1杯です。

まずはそれぞれの下準備から始めます。しょうがとにんにくは薄切りにします。牛バラ豚塊肉は食べやすいサイズにカットしましょう。そうしたら全ての材料を保存袋に入れ、冷蔵庫で3時間ほど休ませます。

3時間ほど休ませたら、すべての材料を炊飯器に移しいれ、普通モードで炊きましょう。炊き上がればそのまま食べられますが、炊飯器の保温モードを使って一晩寝かせるともっと味が染み込み、美味しくなります。

炊飯器の保温機能を使えば、何時間もお鍋で煮込む手間が減ります。前日のうちに下準備をして、あとは炊飯器にかけ、保温モードにしておけば次の日のおかずを作ることができます。調理の時短にもなるのでおすすめです。

③トマト煮込み

炊飯器の保温機能を使って、美味しいトマト煮込みを作りましょう。炊飯器を使えば、トマトの酸味と野菜の甘みがぎゅっと詰まった美味しい料理ができあがります。保温機能を使えばさらに旨みもアップします。

炊飯器を使ったトマト煮込みのレシピ

トマト煮込みのレシピをご紹介します。用意するものは鶏もも肉1枚、ブロッコリー100グラム、トマト缶が1缶、コンソメ大さじ1杯、砂糖小さじ2杯、醤油大さじ1杯、バター10グラム、水50ccです。

まずは鶏肉とブロッコリーを食べやすい大きさにカットし、炊飯器の中に入れます。そこにトマト缶、コンソメ、砂糖、醤油、バター、水を入れましょう。全体的に軽く混ぜ、炊飯器を普通モードにします。炊き上がれば完成です。

お好みでバジルやにんにく、塩胡椒を入れても美味しく食べられます。このレシピは保温機能を使わず、炊飯器を普通モードにし、炊き上がればそのまま食べられます。忙しい日や、手軽なレシピを探している人におすすめです。

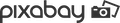

④鯖の味噌煮

炊飯器の保温機能を使えば、鯖の味噌煮だって簡単に作れます。下準備がわずか5分ほどでできるとても簡単な炊飯器の保温機能を使ったレシピですので、ぜひ試してみてください。炊飯器の保温機能を使えば、ふっくらとした仕上がりになります。

炊飯器を使った鯖の味噌煮のレシピ

炊飯器の保温機能を使った鯖の味噌煮レシピをご紹介します。用意するものは、鯖が2本、砂糖・味噌が大さじ3杯、ほんだし小さじ1杯、水が1カップ、ねぎの青い部分が10センチほど、しょうがの輪切りが6枚です。

まずは鯖2本をそれぞれ3切れずつに切ります。お店で下処理をしてもらっておくと楽に済みます。次に炊飯器の中に砂糖、味噌、ほんだし、水、しょうがを入れます。そこに鯖を入れ、ねぎを入れたら炊飯器を普通モードに設定し炊きます。

1時間くらいたったら、炊飯器の電源を切ります。もちろん保温モードも切りましょう。そのあと2時間ほど放置し、中の熱だけで保温しておきます。2時間たてば鯖の味噌煮の完成です。タレがさらっとしていますので、お好みでフライパンで煮詰めてとろみを出すのもおすすめです。

鯖の味噌煮は、お鍋で作るとぱさっとしてしまうことがありますが、炊飯器で保温することによってふっくらと仕上がります。炊飯器の保温を使えば、仕上がりも美味しく、時短にもなりおすすめです。

炊飯器の保温機能は電気代が高い?

炊飯器の炊飯機能、保温機能はそれぞれどのくらい電気代がかかるのか気になるところです。電気代は炊飯器の加熱方式によって変わります。1kWhあたりを27円として電気代を計算してみましょう。

IH方式で5合のお米をたく場合、炊飯は3.27円ほど、1時間の保温をすると0.34円ほど電気代がかかります。IH方式で一升のお米を炊けば、炊飯に4.26円ほど、1時間の保温をすれば0.43円ほどの電気代となります。

マイコン方式で5合のお米をたく場合、炊飯に2.61円ほど、1時間保温をすれば0.27円ほど電気代がかかります。マイコン方式で一升のお米を炊けば、炊飯に0.43円ほど、1時間保温をすれば0.48円ほどの電気代になります。

炊飯器で保温調理する時の注意点

炊飯器の保温機能を使えば、料理の幅がぐっと広まります。さらに保温機能のおかげで時短にもなります。ここからは炊飯器の保温機能を使う際の注意点についてご紹介します。保温機能を使う注意点をおさえて、料理をたくさん楽しみましょう。

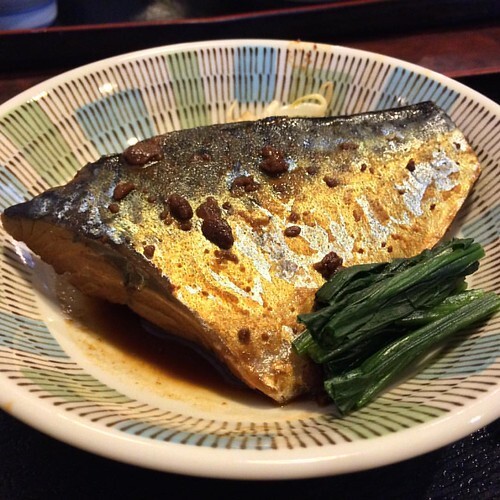

保温調理ができるか取扱説明書を確認する

炊飯器の保温機能を使う場合は、ご自宅にある炊飯器の取扱説明書を参考にしましょう。炊飯器や保温機能を使った調理では、基本的にはお米を炊く以外の調理もできるようになっています。

しかし炊飯器の種類によっては、お米を炊く以外の目的で炊飯器や保温機能を使うことが制限されている場合もあります。炊飯器や保温機能を使う調理をする際は、安全のためにも取扱説明書を参考にしましょう。

予約調理は避ける

炊飯器や保温機能を使って調理する際は、予約調理をしないよう気をつけましょう。炊飯器の中に長期間食材を入れておくと、食材が傷みやすくなったり、炊飯器の内釜部分を傷つけてしまうことにもつながります。

また、調理後保温機能をつけっぱなしにしておくことも同様に、食材を傷めてしまったり、内釜部分を傷つけることにもなりかねません。調理後は別の容器に移すようにしましょう。

途中で炊飯器のフタをあけない

炊飯器を使って調理をしている最中にフタを開けないように注意しましょう。炊飯中にフタを開けてしまうと、中の蒸気で火傷をしてしまったり、中の食材が飛び出してくる恐れがあります。

調理中にフタを開けて灰汁を取ったり、追加で調味料を加えたりすることがないようにしましょう。味付けをするのは必ず調理後にし、炊飯や保温が終わったら別のお皿へ移しましょう。

炊飯器の保温機能で様々な調理にチャレンジしよう

炊飯機能や保温機能を使えば、調理時間も時短でき、さらに仕上がりもプロに近い味になります。ボタンひとつで完成するものばかりですので、ぜひ試してみてください。炊飯器を使って調理する際は、必ず注意点に気をつけましょう。

![jouer[ジュエ] jouer[ジュエ]](https://cdn.jouer-style.jp/images/production/sites/logos/000/000/001/original.png?1592368978)