本サービス内ではアフィリエイト広告を利用しています

店舗や施設の営業状況やサービス内容が変更となっている場合がありますので、各店舗・施設の最新の公式情報をご確認ください。

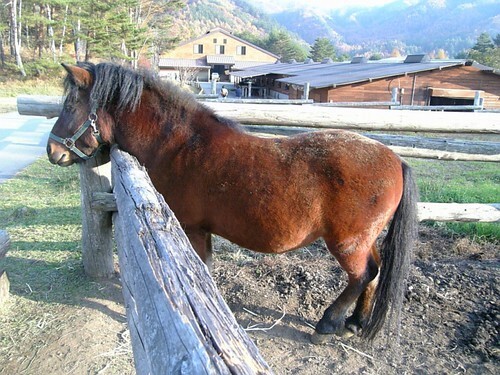

木曽馬は貴重な日本の在来馬

長野県の天然記念物である木曽馬の歴史は古く1200年にも及び、木曽義仲が京都を攻める際にも活躍したとされています。

日本古来の三大在来種にも数えられる木曽馬は現在、長野県の木曽地域や岐阜県の飛騨地方を中心に飼育されています。

特徴として大きさは約350kg〜420kgで日本在来種の中では中型に属し、体幅が広く胴長、短足で性格は大人しく、人懐っこいと言われています。

木曽馬の起源は蒙古の大陸系の馬で2世紀から3世紀にかけて朝鮮半島を南下して渡来したと考えられています。

平安時代から江戸時代にかけては武士の馬としても重宝されました。大きさ的には小型ですが丈夫なため農耕馬としての需要が増えたのは明治時代で、当時は木曽地域に7000頭近くいたとされています。

昭和に至っても初期の頃までは農家なら一般的に飼育されていました。しかし、時代の流れで大きさでは小型より大型の外来馬が輸入されはじめると淘汰されて行ったのです。

絶滅の危機を乗り越えた木曽馬

大きさの面で大型馬に取って代わられた木曽馬は絶滅の危機に瀕しています。そのため昭和44年(1969)から、木曽馬保存会が馬種について繁殖と保存に向けて関係者が努力を続けています。

国内で既に絶滅してしまった南部馬や薩摩馬、土佐馬など決して少なくありません。木曽馬も戦後絶滅の危機に直面しましたが、交配と増殖の努力で木曽地域で約50頭まで回復して行きます。

現在は日本中央競馬会からの賛助金の交付で木曽馬保存会が中心となり木曽馬の絶滅を救うことに成功しました。

![jouer[ジュエ] jouer[ジュエ]](https://cdn.jouer-style.jp/images/production/sites/logos/000/000/001/original.png?1592368978)