本サービス内ではアフィリエイト広告を利用しています

店舗や施設の営業状況やサービス内容が変更となっている場合がありますので、各店舗・施設の最新の公式情報をご確認ください。

沖縄のシーサーってなに?

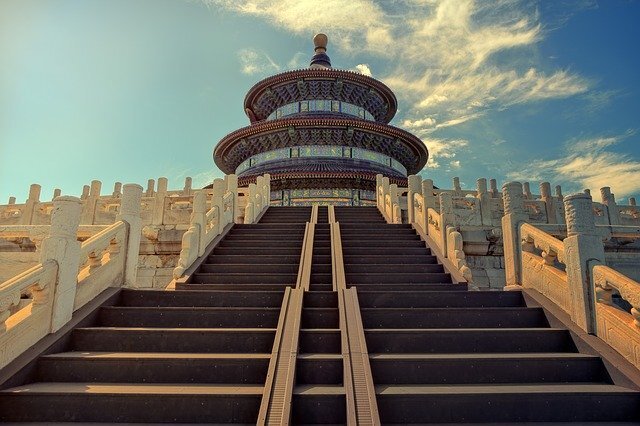

シーサーは、沖縄の風景に欠かすことができない存在です。東シナ海に浮かぶ島・沖縄は、かつて琉球王国という独立国でした。東アジア諸国との貿易に適したこともあり、貿易のハブ拠点として栄えた歴史があります。

もちろん日本とも貿易関係にありましたが、主な貿易先は当時のアジア最大国・中国です。そのため琉球王国の文化は、中国や東アジア諸国との貿易によって様々な影響を受けています。

このような歴史を持つ沖縄には、古くから「シーサー」と呼ばれる守り神がいると信じられています。現在のシーサーは沖縄を代表するお土産でもありますが、その由来や意味は意外と知られていません。

13~15世紀頃中国から伝来してきた

沖縄にシーサーが伝来したのは、13~15世紀頃だといわれています。その証拠に1756年に冊封副使として琉球(沖縄)にやってきた中国の周煌は、『琉球国志略』の中で「家の屋根には多くの瓦獅がある」と記しています。

つまり18世紀頃の琉球では、現在の沖縄と同じように家の屋根にシーサーが置かれる風習があったといえます。

ただし沖縄のシーサーは、琉球で生まれたものではありません。その他の琉球文化と同じく、中国貿易の過程でシーサーの原点といわれるものが琉球に伝わったと考えられます。

琉球が独立国として繁栄していた時代は、中国がアジア圏で最も強い力を持っていました。広大な敷地と最先端の技術を誇る中国は、海外貿易においても重要な立場にありました。

当時のアジア圏には中国のほかにも多くの国がありましたが、国の規模はそれぞれ違います。もちろん琉球もその1つでしかなく、しかも他国と比べれば規模も小さいため、アジア圏での知名度はほとんどありません。

そんな東シナ海に浮かぶ小国・琉球が、アジア各国と対等に貿易を行うには、強力な後ろ盾が必要でした。なにしろ当時の貿易は船で行われていたのですから、成功すれば大儲けですが、リスクもそれ相応にあります。

ハイリスクな海外貿易を名も知られていない国と行うことは、貿易相手として相当なリスクになります。そこで琉球が目をつけたのが、アジアの大国・中国でした。

当時の中国はアジア最強の大国ですから、どの国でも中国との関係には非常に神経を使っていました。そこで琉球は中国に正式な独立国として認めてもらうことで後ろ盾になってもらい、諸外国との海外貿易を実現させたのです。

ただし中国に国として認めてもらうためには、中国皇帝に対して忠誠を誓う必要があります。また国王が代替わりする際にも、中国皇帝に正式に認められなければいけません。

しかも中国からは冊封使と呼ばれる一行が、頻繁に琉球を訪れます。冊封使は中国皇帝直属の使者なので、琉球滞在中は一行を盛大にもてなさなければならず、さらに帰国の際には多くの献上品が必要でした。

それでもこうした涙ぐましい努力のおかげで、東シナ海の小国にすぎなかった琉球は、アジア各国と対等に貿易を行い、独自の文化で繁栄をしていったのです。

なお中国と密接な関係を持つことができた琉球には、貿易や冊封使の交流の中で、琉球にはない様々な文化も手に入れます。もちろん人と人の交流もありますが、中国の文化や思想も多く入ってきました。

中国から琉球に伝来した思想の中には、風水学や易学も含まれています。その中には、中国南部地域にみられる厄除け・悪霊除けの風習・風獅(風獅爺)もありました。

シーサー伝来については諸説ありますが、中国の風獅が琉球に伝わったことが沖縄・シーサーの原点とする説が有力です。

伝説の獣の像

中国との交流によって沖縄に伝わったシーサーですが、その姿は非常に独特です。「日本の狛犬(こまいぬ)に似ている」という意見もありますが、シーサーの姿かたちは狛犬と大きく異なります。

そもそもシーサーは、伝説上の生き物です。シーサーのモデルが何であるかについても諸説ありますが、さまざまな姿のシーサーが存在するのも「伝説の聖獣である」ということに由来します。

源流は古代のライオン

シーサーの源流にあるのは、古代オリエントのライオンです。古代オリエントとは現在の西アジア・エジプト・東地中海地域を含む広大な地域のことで、紀元前4000年紀~紀元前4世紀まで世界の中心的な存在でした。

そんな古代オリエントは、「百獣の王」と呼ばれるライオンの生息地でもあります。古代エジプトには神話の中にもライオンが登場しますし、現在のイラン・アフガニスタンにあたる古代ペルシアにもライオンは生息しています。

ところが沖縄にシーサーを伝来したはずの中国には、ライオンは生息していません。もともとライオンはアフリカ大陸やインド北西部を生息地とする動物なので、中国はライオンの生息地としては適していないのです。

ただしシルクロードによって、中国はライオンの生息地である国とも貿易や交流が行われます。その中で中国にはいない「ライオン」という不思議な動物がいることが伝わります。

しかもそのライオンは「百獣の王」という異名まで持ち、時の権力者や神話の神々の象徴とされたことも伝わります。こうしてライオンは「不思議な力を持った聖獣」として中国に広まります。

沖縄のシーサーの由来は

古代オリエントに生息していたライオンがシルクロードを通って中国に伝わり、伝説の聖獣として見たことのないライオンの姿を想像しながら生まれたのが、中国南部で魔よけの風習とされた風獅です。

そして中国との交流によって風獅は現在の沖縄に伝わり、風獅と同じ意味を持つ風習として沖縄オリジナルの守り神・シーサーが誕生します。

ここで気になるのが、シーサーと同じくライオンを源流とする日本の狛犬と沖縄のシーサーの違いです。同じ魔よけの意味を持つ存在の沖縄・シーサーは、なぜ狛犬ではなくシーサーと呼ばれるようになったのでしょうか?

原型の獅子を方言で言ったもの

シーサーの名前の由来も諸説ありますが、最も有力なのは「獅子が訛った」という説です。日本ではライオンを「獅子(しし)」といいますが、獅子は沖縄の方言で「シーサー」といいます。

当然ですが沖縄もライオンの生息地ではありませんから、当時は想像上の生き物に過ぎません。そのため「不思議な力を持つ獅子という聖獣」という意味でシーサーと呼ばれるようになります。

元々はサンスクリット語のライオン「シンハー」

ライオンの語源は、「leo(ラテン語)」「leon(古代ギリシア語)」に由来するといわれています。ただしこの解釈では「ライオン→シーサー」となる由来は見えてきません。

ところが同じくライオンが生息していた古代インドのサンスクリット語では、ライオンのことを「シンハー」といいます。古代インドも古代オリエント文明の一角にあるため、シルクロードで中国ともつながります。

そのため「獅子が訛ってシーサーとなった」という説も有名ですが、「サンスクリットのシンハーがシーサーの由来である」という説も有力です。

火事が由来

現在の沖縄では家の屋根や玄関の門に厄除け・悪霊除けとしておかれているシーサーですが、この風習が一般庶民の間で定着したのは18世紀以降のことです。

17世紀頃の中国の歴史書には「琉球では瓦屋根の上に石獅を置いている建物が多い」と記されていますが、琉球の歴史から考えると、この光景は首里や那覇の一部に限定されるといえます。

首里には琉球の政治の中心となる首里城があり、周辺には国王一族や役人たちが多く住んでいました。また貿易の拠点となる港なども那覇にあるため、那覇には多くの公舎が建てられていました。

首里城は国の行事が行われる大切な場所ですし、那覇の公舎は頻繁に琉球を訪れる冊封使の接待や宿泊施設にも使われたため、見た目が美しく頑丈な瓦屋根が使われました。

ところがそれ以外の建物はすべて茅葺きでした。その理由は、琉球王府が公舎以外での瓦葺き家屋の建築を禁止していたからです。

瓦葺き家屋の建築禁止令はなんと明治17年(1884年)に廃止されるまで続けられたため、それまでは現在のように街のいたるところで屋根にシーサーが置かれることはなかったのです。

ただし沖縄のシーサーは、瓦葺き家屋禁止令が排除される以前にも多く建てられています。これらのシーサーの多くは、集落の入口に建てられました。

集落の入口に建てられたシーサーの多くは、火事から集落を守るためのものです。当時の庶民の家は燃えやすい茅葺き屋根の建物ですから、火事がおきれば集落一帯が焼失することもありました。

しかも沖縄では、火に「ヒヌカン」と呼ばれる神がいると信じられています。そのため「火事=火の神を怒らせた」という意味にとらえていました。

そこで神の怒りで恐ろしい火事がおこらないように集落の入口にシーサーを置き、火事から集落を守る「守り神」としたのです。

由来となった最も古い「富盛の石彫大獅子」が現存

集落の入口にシーサーを置き火事から集落を守る風習は、沖縄最古のシーサー「富盛(ともり)の石彫大獅子」に由来します。

最古のシーサーがある冨盛集落(現在の八重瀬町冨盛)は、かつて原因不明の火事が多発していました。集落総出で火事の原因を探しますが、いくら探しても火事の原因がわかりません。

困り果てた住民たちは、首里で有名な風水師・蔡応瑞に相談します。すると蔡応瑞は「集落近くにある八重瀬嶽が火山であるのが原因」と告げます。そして「八重瀬嶽に向かってシーサーを置けば火事は起きない」ともいいます。

そこで住民たちは蔡応瑞のアドバイスに従い、巨大な石彫りのシーサーを作り、集落の入口にシーサーを置きます。もちろんシーサーの向きは、蔡応瑞に言われたとおりに八重瀬嶽の方角に向けます。

アドバイスの通りにシーサーを置くと、頻繁に起こっていた火事がぴたりと止まります。しかもその効果はシーサーのおかげなのか、それ以降も火事は起こらなかったそうです。

富盛のシーサーの不思議な話はすぐに広がり、集落の入口にシーサーを置く風習があちこちで見られるようになります。さらに時代が変わると、火事除けの意味でシーサーを自宅に置く人も出てきます。

実は冨盛のシーサーにまつわる不思議な話は、これだけではありません。冨盛のシーサーの名前が次に出てくるのは、沖縄戦です。

沖縄戦では、富盛集落も激戦地となりました。今では森に囲まれた静かな冨盛集落ですが、戦時中はあたり一面が焼け野原でした。

日本軍は絶え間なく続くアメリカ軍の猛攻を受けますが、焼け野原となった冨盛集落には弾を避ける場所などありません。唯一の例外が、冨盛のシーサーです。

弾の嵐の中で日本兵が身をひそめたのは、巨大な石彫のシーサーだけでした。必死の形相でシーサーに身を隠す日本兵と冨盛のシーサーの写真は、当時の様子を物語る貴重な資料として今も残されています。

そして冨盛のシーサーも、激しい攻撃に耐え抜き今も冨盛集落に建っています。ただしその体には、無数の弾痕が痛々しく残ったままです。集落の守り神である冨盛のシーサーは、今では平和の意味を考える場にもなっています。

沖縄のシーサーの意味は

中国の厄除けの風習から独自に発展した沖縄のシーサーは、かつては集落を火事から守る神の役目もありました。その後、庶民にも瓦葺き家屋が認められるようになると、家の守り神とされるようになります。

もちろんシーサーは今でも守り神として人気です。そのため新築のデザイン住宅や分譲マンションにも、入口にシーサーを置くことがあります。未だ沖縄の人々の信仰を集めるシーサーには、いったいどんな意味があるのでしょうか?

「魔除け」として古くから家の内外に設置

沖縄では、シーサーの置き場所に特に決まりはありません。古い沖縄住宅では屋根の上に守り神として置いていましたが、コンクリート住宅が主流となった今では、家の門に置くことが多いです。

もちろん家の中にシーサーを置くことも珍しくありません。外から入ってくる災いを跳ね返す意味でシーサーを玄関におくケースもありますし、美術品のようにシーサーを床の間に飾る人もいます。

魔除け以外に幸運を招く「守り神」

家の外にシーサーを置く場合は災厄除け・悪霊払いを目的としていることが多いのですが、幸運を招く守り神としてシーサーを家の中に置くこともあります。

沖縄のシーサーが意味する口は

沖縄の街中で見かけるシーサーの多くは、口を大きく開けたシーサーと口を閉じたシーサーを対にしています。もともとのシーサーは1体で存在するものなのですが、現在ではほとんどのシーサーが1対で作られています。

口を開いているのがオス

1対で作られることが主流となった今では、「シーサーにはオスとメスがいる」という説が主流です。ちなみに口を大きく開けているシーサーは、オスです。

魔物を捕えて様々な災難から家を守る

沖縄は、神の住む領域と人間が住む領域の境界線が非常に近いです。自然の中にいる神や先祖神だけでなく、鍋やカマドのような身近な生活道具にさえ神はいると考えます。

ただし身近にいるのは神だけではありません。人間に害を加える魔物も、人間のすぐ近くにいます。しかも魔物の中には人間の心の隙間を狙って近づいてくるものもいるため、家の中でも安全ではありません。

そのためオスのシーサーが口を開けることには、身をひそめながら近づいてくる魔物を捕え、あらゆる災いから人間を守る意味があります。

口を閉じているのがメス

1対で置かれるシーサーの場合、1体は必ず口を閉じています。口を閉じているシーサーはメスのシーサーといわれており、オスのシーサーとセットで置きます。

幸運を呼び込み今ある幸せを逃がさない

メスのシーサーの口元を見ると、1ミリの隙間もないほどしっかりと閉じられています。実はメスのシーサーは招福の神といわれ、招き寄せた幸運をつかむと外に逃がさないようにするという意味で口を閉じています。

沖縄のシーサーの置き方

沖縄のシーサーを自宅に飾る時、よく耳にするのが「オスとメスはどちらに置くのが正しいのか?」という疑問です。

シーサーを正面から見て右にオス・左にメス

沖縄では、左側を上座とします。ここでの「左側」とは、「シーサー側から見た左側」という意味です。そのため人間側から見れば、右側が上座となります。

沖縄でも男女で横に並ぶ場合は、上座に男性が立ちます。そのためシーサーのオス・メスの関係も、人間の男女の関係と同じです。ですからオス・メスが対になったシーサーを飾る時は、正面から見て右側にオス、左側にメスを置きます。

方角は鬼門である北東

中国の厄除けの風習に由来があるシーサーは、方位学・風水をもとに体の向きを決めます。なお方位学・風水では北東が鬼門とされているため、シーサーは北東に向けると良いといいます。

屋根の上に設置する時はオスのシーサーを1体のみ

屋根にオスのシーサーを1体だけで置くのが本来の置き方です。沖縄シーサーの由来となった冨盛の石彫大獅子もオスの1体のみですし、沖縄古民家の屋根に置かれているシーサーもメスではなくオスの1体です。

なお現在のようにオスとメスが対で置かれるようになったのは、瓦を使わないコンクリート住宅が普及したことに関係します。

沖縄の瓦屋根は、台風で飛ばないように漆喰で塗り固めます。漆喰の残りを使って職人がシーサーを作り、おまけとして屋根に設置したのが漆喰シーサーの始まりです。なおこのおまけのおかげで、庶民の間でも自宅の屋根にシーサーを置く風習が定着します。

ところが瓦屋根よりも頑丈なコンクリート屋根の住宅が主流になると、屋根に漆喰を使わなくなります。しかもそれだけでなく、シーサーの置き場もなくなりました。

さらにコンクリート住宅が普及したことで、沖縄家屋伝統の「ヒンプン(目隠しの石垣)」がなくなります。その代わりとして、玄関の前には門がつけられました。

門には境界線を示すための扉をつけるために、2本の門柱が新たに作られるようになります。そこで屋根に置けなくなったシーサーを門柱の上に移動させ、さらにバランスを整えるために、それまで1体だったシーサーをオス・メスの1対で置くようになります。

現在ではこのような置き方が主流となり、時代とともに屋根に置かれたシーサーが門に置くようになった由来も忘れられました。とはいえ家の守り神とするシーサーは本来屋根にオス1体を置くものなので、今でも屋根に置く場合はその作法にならっています。

内外に関係なく置く場所を綺麗にすることがポイント

沖縄のシーサーは、中国の厄除けの風習に由来します。中国の風獅は風水や易学に基づくため、鬼門とされる方角に向けて置きます。

沖縄のシーサーは風水や易学の風習ではありませんが、琉球文化が中国文化に深く影響を受けていることもあり、気の流れは人間の運命にも関係するといいます。

なおよどんだ気は汚い場所に、澄んだ良い気は清潔な場所にあります。ですからシーサーの置き場所をどこにするか悩むより、置いた場所を常に綺麗にする方がシーサーのパワーは高まります。

沖縄でシーサーを手に入れるには

沖縄のお土産の定番となったシーサーは、自宅用のお土産としても人気ですし、プレゼント用のお土産にしても喜ばれます。

また沖縄ならホテルのお土産コーナーでもシーサーを購入できますし、手作りのシーサーをお土産にすることもできます。そこでお土産用のシーサーを沖縄で手に入れるおすすめの方法を紹介します。

国際通りの「シーサー館」

お土産品店がずらりと並ぶ那覇・国際通りに、「シーサーのことならなんでもおまかせ」というシーサー館があります。店内には沖縄を代表するお土産も多く並んでいますが、やはり目を引くのはシーサーコーナーです。

伝統的な製法で作られた陶器のシーサーもありますが、人気があるのは玄関やテーブルにおけるコンパクトサイズのシーサーです。オスとメスがペアになっているシーサーがほとんどで、手のひらサイズのオス・メスのペアもあります。

修学旅行生や小学生に人気なのはシーサーが描かれたキーホルダーで、中でも沖縄限定の「コウペンちゃんシーサーキーホルダー」はおすすめです。

プレゼント用のお土産にもおすすめなのが、壁にかけるタイプの魔よけシーサーです。プレゼント用のお土産の場合、「置物系のお土産は置き場所に困る」という人もいます。

そんな人でも意外と気に入ってもらえるのが、壁掛けタイプのシーサーです。壁掛けタイプにもサイズにバリエーションがあるので、コンパクトなタイプなら受け取った人も喜んで飾ってくれるでしょう。

| 住所 | 沖縄県那覇市牧志1-3-59 |

| 電話番号 | 098-863-1143 |

「沖縄アート体験美ら風」で手作り

手作りシーサーをお土産にしたいなら、沖縄アート体験美ら風(ちゅらかじ)がおすすめです。沖縄アート体験美ら風は、国際通りと牧志公設市場まで徒歩3分以内の場所にあります。

体験メニューのほとんどが事前予約なしなので、国際通り散策のついでにシーサーが作れます。もちろん団体利用もできますが、1人での利用もOKです。

漆喰シーサーの色づけ体験なら、小さなお子さんでも楽しんで体験できます。また完全オリジナルの手作りシーサー体験は、完成後すぐにその場で焼いてくれるので、お土産として持ち帰りもできます。

なお完全オリジナルのシーサー作りに挑戦するなら、メスのシーサーよりもオスのシーサーがおすすめです。口の開け方次第でユニークな表情になるオスのシーサーは、見れば見るほど愛着がわきます。

ちなみに小さなお子さんがシーサーの色づけ体験をするなら、口を閉じたメスのシーサーの方が難易度は低めです。お子さんの好きなように色を塗らせてあげると、親もびっくりするような傑作が出来上がります。

| 住所 | 沖縄県那覇市牧志3-2-50 |

| 電話番号 | 098-866-8558 |

「シーサー作り体験工房&沖縄雑貨Atelier43アトリエヨンサン」

美ら海水族館や古宇利島など本島北部観光の途中でお土産にできる手作りシーサー工房を探すなら、名護市にあるシーサー作り体験工房&沖縄雑貨Atelier43アトリエヨンサンがおすすめです。

工房は名護市の屋我地島(やがじじま)にあり、小さいですがとても居心地が良いです。シーサー作りメニューにはすべて沖縄ドリンクがついており、当日の空き次第では予約なしでも利用できます。

粘土で作るシーサー作り体験なら、作成・色付けが約60分ですし、色付け後はその場で焼いてくれるので、沖縄ドリンクを飲みながらほっと一息ついていると完成します。もちろんその日のうちに持ち帰ることができます。

| 住所 | 沖縄県名護市済井出252 |

| 電話番号 | 0980-52-8027 |

「沖縄シーサー作りカフェアンテナ」

沖縄シーサー作りカフェは、沖縄自動車道許田ICから沖縄美ら海水族館に向かう途中にあります。優しい波の音が聞こえる工房では、手びねりで作るシーサー体験やシーサー色づけ体験などができます。

しかも手びねりのオリジナルシーサー作りでも、完成したらその場で焼いてくれます。焼き上がりまでに30分かかりますが、その間に美ら海水族館を観光したりマリンスポーツを楽しむこともできます。

なお工房は本部町のアンテナショップ内にあり、金沢カレー選手権3連覇の絶品カレーや、ハワイの定番スイーツ・マサラダにアイスをはさんだマサラダアイスの店もあります。

| 住所 | 沖縄県国頭郡本部町字崎本部671-1 |

| 電話番号 | 0980-51-6536 |

守り神・シーサーをお土産として贈ってみよう!

沖縄の守り神・シーサーには、由来やオス・メスで違う口の意味など、意外と知られていないことが多いです。また今回は詳しく紹介ができませんでしたが、作り方や原料となる土によって仕上がりの印象も大きく変わります。

そんな沖縄のシーサーは、玄関や部屋に飾るだけでも厄除け・招福の御利益が期待できるといわれています。

プレゼント用にシーサーの置物を手に入れるのもおすすめですが、せっかくなら沖縄の神秘的なパワーが込められたシーサーを身近において、自宅で気軽に運気アップを目指してみてはいかがですか?

![jouer[ジュエ] jouer[ジュエ]](https://cdn.jouer-style.jp/images/production/sites/logos/000/000/001/original.png?1592368978)