本サービス内ではアフィリエイト広告を利用しています

店舗や施設の営業状況やサービス内容が変更となっている場合がありますので、各店舗・施設の最新の公式情報をご確認ください。

高知の観光名所「はりまや橋」とは?

高知市の中心地にある「はりまや橋」は、朱塗りの太鼓橋で観光スポットとして人気があり、記念撮影で多くの観光客が訪れています。「よさこい節」の一節、「土佐の高知のはりまや橋で」と歌われている「はりまや橋」はこの橋の事です。

「はりまや橋」はいつ頃、誰によって、どのような目的で架けられた橋なのでしょうか。そして、実は「はりまや橋」には、僧侶と美しい女性の悲恋の物語も隠されています。

今回は「はりまや橋」の由来や橋にまつわる恋愛話の他、橋周辺の観光スポットの商店街や高知特産の食事ができるお店、お土産屋のセレクトショップやホテルなどをご案内いたします。

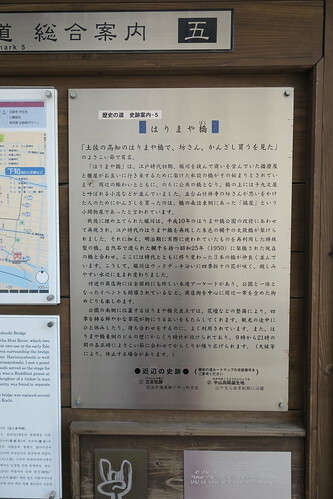

「はりまや橋」の由来

「はりまや橋」の由来は江戸時代までさかのぼります。高知の豪商播磨屋崇徳の播磨屋本店は、櫃屋(ひつや)道清の櫃屋本店と取引がありましたが、堀で隔てられていたため商いに支障をきたしていました。

両家の往来のため、播磨屋と櫃屋の間にあった堀に架けられた橋が、「はりまや橋」の由来と言われています。

作った人物・播磨屋崇徳から「播磨屋橋」

堀に架けられた橋は、播磨屋本店の播磨屋崇徳により建立されたため、「播磨屋橋」と呼ばれました。

播磨屋崇徳は江戸時代に名をはせた高知の豪商で、長宗我部元親の高知城入城と共に土佐に落ち着き、店を構え手広く商いを起こし成功した人物です。当時、「播磨屋橋」周辺は特別区で、身分の高い武士や御用商人しか移住が認められていませんでした。

「播磨屋橋」は年数がたつに連れ、様々な事情により私設の橋から公的な橋「はりまや橋」へと変わって行きました。

往来のために私財で橋を建立

播磨屋崇徳は、商売を円滑に行うため、私財を使い「播磨屋橋」を架けました。木材で建てられた簡素な橋だったそうですが、私財で橋を架けたとは、財力の豊かさを物語っています。

![jouer[ジュエ] jouer[ジュエ]](https://cdn.jouer-style.jp/images/production/sites/logos/000/000/001/original.png?1592368978)