本サービス内ではアフィリエイト広告を利用しています

店舗や施設の営業状況やサービス内容が変更となっている場合がありますので、各店舗・施設の最新の公式情報をご確認ください。

北海道の常紋トンネルとは?

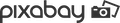

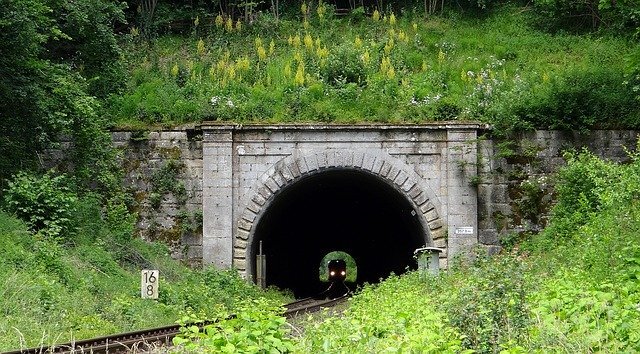

常紋トンネルは、北海道旅客鉄道石北本線にある鉄道トンネルです。常紋トンネルは、生田原駅と金華信号場の間にあるトンネルで、遠軽町と北見市とを結ぶ場所にあり、常紋峠を掘って作り上げたトンネルです。

常紋峠に掘られた常紋トンネルは、標高347メートルの位置にあり、トンネルの全長は507メートルです。トンネル内は今も列車が通過しており、札幌・旭川方面から網走方面に行くルートとして利用されています。

常紋トンネルは、北海道の心霊スポットと呼ばれているトンネルです。常紋トンネルの歴史や心霊スポットと呼ばれるようになった経緯・伝説について詳しく見ていきましょう。

常紋トンネルの歴史と人柱伝説

まずは、常紋トンネルの歴史と人柱伝説について詳しく解説をしていきます。心霊スポットと呼ばれる常紋トンネルの場所で生まれた伝説について見ていきましょう。

常紋トンネルに存在している伝説は、当時の労働者たちの過酷さと壮絶さを物語る話であり、今後忘れてはいけない語り継がれていくべき話です。

そもそもなぜ人柱?

常紋トンネルは、人柱伝説のある場所です。人柱とは、橋や堤防・城などを築いた際に、工事の完成を祈るためや神々の心を和らげることを目的として、人を水底や地中に生き埋めにすることです。

人柱は、古来から日本で行われていたと言われていますが、日本だけでなく世界でも同じような風習がありました。人柱の伝説は常紋トンネルだけに限らず日本各地に存在しており、お城を建築する際に人柱が埋められた話は多く残されています。

人を生き埋めにして、工事の完成を祈ったり、神の心を和らげるという残酷な生贄ですが、常紋トンネルにも人柱が使われています。

現在も使われている現役トンネル

常紋トンネルは、1912年の3月に湧別線常紋隧道として工事が着工されました。縄文トンネルは、標高約347メートルの場所にある、全長507メートルの短いトンネルです。

トンネルを掘り始めて、開通するまでに3年の月日を要し開通した常紋トンネルは、2020年3月現在も利用されている現役のトンネルです。

常紋トンネルの殉難者追悼碑について

常紋トンネルの工事は過酷な環境であったことから、工事の途中に殉職をした工事関係者が多くいます。工事の途中で亡くなった方を追悼する意味を込めて常紋トンネル殉難者追悼碑が建てられています。殉難者追悼碑について詳しく解説していきます。

常紋トンネルの労働者たちは、信用部屋とタコ部屋の2つに分かれていました。信用部屋は、自らの意思で工事に関わった人たちが入っていた部屋で、タコ部屋は農村などの下層階級の中から斡旋屋などを通じて集められた人たちが入っていた部屋です。

常紋トンネルは、507メートルのトンネルを掘るのに3年近く要しました。工事が長期間となったのは、極寒の北海道での気候状況や労働者たちの精神・身体状況によるものが大きいと言われてます。

強制労働の歴史を垣間見える

常紋トンネル殉難者追悼碑は、強制労働の歴史を垣間見ることができる慰霊碑です。追悼碑は、過酷な労働状況のもと完成された歴史を後世までに残しておく必要があります。

常紋トンネルは、開通してからトンネル内において急停車をする事故などが発生していました。事故が頻発していたこと慰霊目的として1959年に歓和地蔵を造り、地蔵の裏側の空き地では50体近い労働者たちの遺体が発見されていたことから、毎年6月に供養祭が行われています。

発掘された、強制労働者たちの遺骨は、留辺蘂町にある共同墓地内の「常紋トンネル殉職者之墓」に納骨されています。そして1980年に金華信号場西方の高台に石北本線を見下ろす形で殉難者たちの追悼を込めて「常紋トンネル工事殉難者追悼碑」が建てられました。

北海道は明治維新以降に開拓が広まった場所です。1870年代の北海道では開拓の為に屯田兵が置かれ道路などの開拓を行っていました。しかし、北海道の広大な土地を開拓するのに屯田兵だけでは人手が足りず、北海道に収監されている受刑者が労働者として当てられました。

受刑者たちは、屯田兵の労働に比べると劣悪であり、労働だけでなく寝る環境も悪い状況でした。寝る際に枕として使っていたのは、木の丸太でした。

受刑者たちは数人が1つの部屋に入れられ、枕に使用していた丸太は1つに繋がっており起床の際は、監視員が丸太を叩き起こしていました。脱走を防止するために小屋の出入り口には鍵がかけられ、脱走した囚人は捕まり裸にされた上に拷問を受けることになりました。

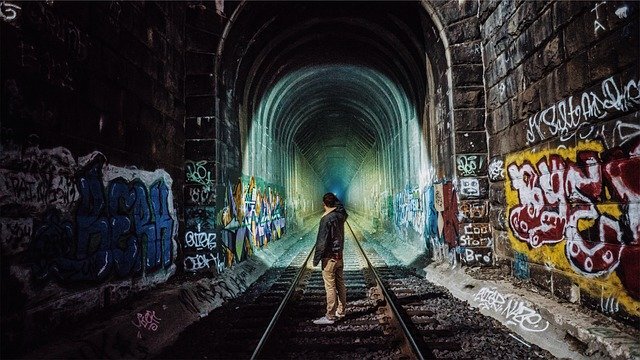

恐ろしいタコ部屋労働

常紋トンネルは、凄惨で過酷なタコ部屋労働により建設されたことでも知られている場所です。タコ部屋労働とは、戦前の北海道において、労働者を長い期間身体的に拘束して行われた過酷な肉体労働のことを言います。

常紋トンネルで行われていたタコ部屋労働は、本州から集められた労働者たちがわずかな食事しか与えられず過酷な労働を強いられ、工事が完了するまでに100人以上の死者を出した悲惨な場所です。

工事期間中は、過酷な重労働に加え極度の栄養不足により脚気となり、倒れていく人が大勢いました。病気となった労働者たちは治療されることも休むこともできずに、体罰を受けていました。亡くなった労働者の遺体は、工事場所近くの山林などに埋められた言われています。

山林などに埋められた事実については、山菜などを取りに来た、近隣の人々が人間の物とされる人骨を拾ったと言われています。このため、常紋トンネル近くの山林は、北海道の人が避けている場所であるため、穴場の山菜取りスポットになっていました。

北海道に住む地元の主婦が、常紋トンネル付近の山林で山菜を取り、帰宅をしようとしたところ、急に足が動かなくなり足元を見ると、黒い骸骨の手が右足首をつかんでいたという怪奇現象があります。主婦が骸骨の手を振り払い逃げている最中に無数の骨を見つけたと言われています。

常紋トンネルは、過酷な状況で亡くなった人たちの追悼と同時に、過酷な環境で北海道を開拓してくれた事実をいつまでも忘れることなく、風化させていけない歴史として刻まれています。

また、栄養不足などの病気により亡くなった労働者だけでなく、監督などの労働を指示する上の人間に従わなかった場合、スコップなどで撲殺された歴史も残っています。

このような労働者は、他の労働者たちへの見せしめとしてトンネル内の人柱とされた伝説がありました。あくまでも伝説として残されていた話ですが、後に人柱伝説は事実だったことが判明します。

あまりにも劣悪な環境であったタコ部屋労働は、大正末から昭和の初期にかけて解放運動・労働条件の改善を求める運動が起こりましたが、政治家の圧力など様々な要因が重なり、戦前にタコ部屋労働の環境が改善されることはありませんでした。

タコ部屋労働の環境が改善されたのは、第二次世界大戦のあとの1946年にGHQからの指令によるものです。劣悪な労働環境は、日本民主化における重大な障害となるという考え方から労働者の権利が明確化され、タコ部屋労働は衰退していきました。

網走監獄博物館で詳しく解説

強制労働者たちの歴史については、網走監獄博物館で詳しく解説をしてくれます。網走監獄博物館では、解説員の人が要点を絞って分かりやすく解説をしながら、展示品の案内をしてくれます。

網走監獄博物館は、明治以降網走市と深く関わりがあった旧網走刑務所を保存公開している野外歴史博物館です。景勝天都山網走湖側に位置しており、博物館の敷地面積は東京ドーム約3.5個分の広さがあります。

解説員によるツアーは無料で行われており、1日3回開催されています。過酷な労働状況で働いた人たちの歴史や、犠牲となった人たちのもと生活ができている歴史などを学びたい方は、解説員によるツアーがおすすめです。

解説ガイドツアーは無料で参加することができます。所要時間は50分ほどです。解説ガイドツアーを参加希望する場合は、ツアーが始まるまでに庁舎に集合する必要があります。出発時間は10:00・11:30・14:30です。

また、網走監獄博物館では、解説員による解説つきのツアーだけでなく、当時の労働状況などをリアルに見つめることができる、体感シアターなどもあります。詳しい解説での見学だけでなく、体感することにより当時の過酷な歴史状況を知ることができます。

網走監獄博物館では、常紋トンネルの労働者に関する歴史だけでなく、収監されていた受刑者たちの生活の様子や網走監獄の状況などを知ることができます。

網走監獄博物館は、100年以上前に建造された建物のため保存状態を維持するため、博物館でのマナーをしっかりと守るようにしましょう。網走監獄博物館までは、バスで10分ほどでアクセスすることができます。時刻などは網走バスのホームページを確認しましょう。

網走監獄博物館の営業時間は時期により異なります。5月から9月は8:30から18:00、10月から4月は9:00から17:00です。入館料金は大人1100円、大学・高校生770円・小学生・中学生は550円です。

| 住所 | 北海道網走市字呼人1-1 |

| 電話番号 | 0152-45-2411 |

常紋トンネルは地震崩落による人骨伝説

常紋トンネルでは、人骨が発見される前から不思議な現象が起きる場所としても有名でした。人柱伝説もあくまでも伝説とされていましたが、地震による崩落により人骨伝説は実際の物と確認されました。常紋トンネルの人骨伝説について解説していきます。

昭和43年十勝沖地震で壁面崩落

トンネル開通後、常紋トンネル内では電車が急停車するなどの事故現象が起きていました。昭和43年(1968年)に十勝沖でマグニチュード8.2巨大地震が発生しました。

大きな地震で、北海道に大きな被害をもたらした十勝沖地震は、トンネルの壁面が損傷することになりました。鉄道トンネルとして利用されていた常紋トンネルは、復興のため、トンネル内の修理を行う改修工事が行われることになりました。

全面改修時に立ったままの人骨

1914年に開通した常紋トンネルは、老朽化していたこともあり地震による損傷が激しかったため、古い壁面を剥がしてトンネル全体を改修する大規模な工事を行うことが決まりました。

改修工事と同時に、1970年から行われたトンネルの拡張工事中の最中に、レンガ壁から頭蓋骨が損傷している人骨が発見されました。人骨は他にもトンネルの入口付近など色々な場所から発見されました。

他にも立ったままの状態の人骨が発見されるなど、北海道へ強制労働で連れてこられた人々が生き埋めにされたり、撲殺の末に人柱として使われたことが明らかになり、人柱伝説が事実であったことが判明しました。

人骨はトンネルの壁面からだけでなく、トンネルの周囲を整備していたところ、周囲からも人骨が多数発掘されることになりました。発見された人骨の多くは、折れていたり砕けたりしているものが大多数であり、拷問などが行われていたことが伺えています。

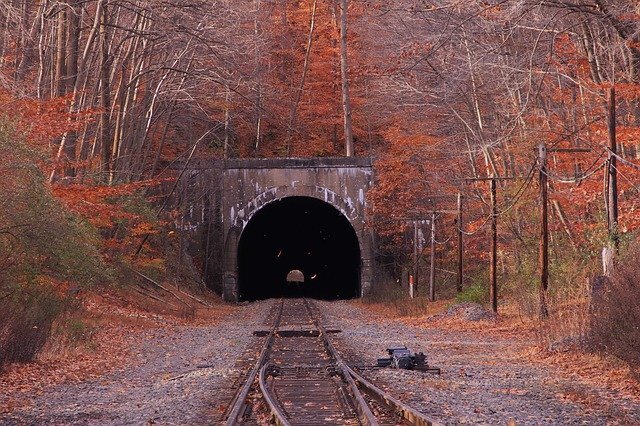

常紋トンネル心霊スポット逸話を紹介

人柱伝説が実際に起こった出来事であることが判明した常紋トンネルでは、様々な心霊現象が起きることから、北海道の心霊スポットと呼ばれるようになりました。北海道常紋トンネルでの心霊スポット逸話について紹介していきます。

1:強制労働者の姿が見えることも

常紋トンネルは、タコ部屋労働者たちの多くの犠牲の上で完成したトンネルです。強制労働者たちは朝早くから夜遅くまでの重労働を課せられ、食事も一日一食で粗末な食事の劣悪な労働環境でした。

無念に亡くなった強制労働者たちの魂が、今もなお彷徨っていると言われている常紋トンネルでは、強制労働者たちの姿見えるという逸話があります。機関士が体験した逸話を紹介していきます。

開通当初より、トンネル内で列車が緊急停車することが頻繁に起こっていました。ある雨の日に、いつも通り列車を走らせてトンネルに入口に近づいた際、機関士の目に頭から血を流した人物が立っており、急停車をし列車を降りて確認したが誰もいなかったという逸話です。

見間違いと判断した機関士は、再び列車を走らせトンネルに入りますが、再び頭から血を流した同じ人物が立っており、すごい形相で機関士を睨んでいたと語られています。

この、頭から血を流した人物が列車の前に立ちはだかる怪奇現象は、一度だけでなくその後も、頭から血を流した人物がトンネルの中に現れる怪奇現象は続き、運転をしたくないと発言する機関士が大勢いたと言われています。

頭から血を流している人物ということで、過酷な労働下のもと管理者により拷問などの末により撲殺などされた、タコ部屋労働の人たちの怨念ではと囁かれるようになりました。

2:うごめく影

北海道常紋トンネルにまつわる、心霊スポット逸話2つ目は鉄道の乗客が体験した逸話です。寝台列車が、札幌方面に向かい常紋峠へと向かっていた際に、通常通過する金華駅に停車し、ブレーキ系統の異常により緊急停車と説明され、その後再び走り出します。

再び走行を開始した列車ですが、運転士が警笛を鳴らしながら常紋トンネルに入ると、乗客は、生臭いような異臭を感じまた、異臭と同じく陶器が割れるような音が列車の廊下から聞こえたという逸話です。

また、怪奇現象は異臭・異音だけではありませんでした。列車の廊下を覗いた乗客は、トンネルに入る前にはなかった水滴が廊下にあるのを発見し、その水滴は足跡のように見えたそうです。

怪奇現象はとどまることなく、廊下に設置されている鏡を見たときに黒い影がうごめいているのを見たという逸話です。

黒くうごめく影は、列車がトンネルを抜けると同時に消えていきましたが、車掌がその後廊下に落ちている水滴を拭いたタオルは少し赤くなっており、血のように見えたという現象です。

車掌の話では、金華駅で緊急停車をする際は必ず黒い影の怪奇現象が発生すると言われており、運転士・車掌も嫌う怖い現象です。

他にも、深夜列車が進んでいる最中に、トンネルに近づくと着物を着た青白い顔をした乗客でいっぱいになるという逸話や、機関士が人のような影に気づいて急ブレーキをかけたが、確認すると誰もいなかったという話も多数存在しています。

3:写真がぼけたり点々が映ることも

北海道常紋トンネルの心霊スポット逸話3つ目は、写真がぼやけて映ったり、浮遊物のような点々が映り込むという逸話です。常紋トンネルには無数の霊が漂っていると言われています。

常紋トンネルの近くは夏場でも冷んやりしている場所で、違う空気が漂うと語る人が多くいます。常紋トンネルの近くで写真を撮っても写真がボヤけて映ってしまうという現象が相次いでいます。

写真がボヤける現象は、カメラを撮る際の手のブレなどではなく、何度撮りなおしてもボヤけたり、前には誰もいないのに誰かが被っているようにボヤけているように映ると言われています。

写真に浮遊物のような点々が映り込む現象は、常紋トンネルだけでなく他の心霊スポットでも見られる現象です。しかしながら、常紋トンネルの現象は他の心霊スポットに比べると数が多いと言われています。

また、常紋トンネルだけでなく常紋トンネルの付近でも同じような現象が起きると言われています。浮遊物の点々は一般的にオーブと呼ばれており、オーブは霊の魂と言われています。

オーブ自体が幽霊というわけではありませんが、オーブには写真に映り込んだ色により、意味が異なり中には危険な色をしているオーブもあります。白色のオーブは、一番一般的に映り込むオーブです。

白色のオーブは、無害な霊魂と言われています。オーブは霊の魂であるため基本的には無害であるものが多いため、写真に映り込むオーブは白色のオーブが多いです。

赤色のオーブは、危険・警告の意味が含まれています。赤色のオーブが写り込んだときは、写真に写っている人や撮影した人にトラブルが起きるもしくは、自分のテリトリーを荒らされたくなくて嫌悪しているかのどちらかになります。

常紋トンネルの場所とアクセス

常紋トンネルの場所とアクセス方法について紹介をしていきます。常紋トンネルは2020年3月現在も運行されている路線で、西留辺蘂駅と生田原駅の中間の位置にあり、毎日数本の列車がトンネル内を走行しています。

常紋トンネルがある石北本線の路線は、旭川から網走方面へと向かう最短のルートになっているため、観光シーズンには多くの観光客で列車は混雑しています。札幌から石北本線を利用して旭川方面へ向かう場合は、特急オホーツクに乗車すると1本でアクセスすることができます。

旭川駅から網走方面へと向かう際には、特急オホーツク・特急大雪を利用すると1本でアクセス可能です。しかし、どちらの特急も1日に2往復ほどしか運行していませんので、列車を利用する際は、運航時刻をよく確認しておく必要があります。

また、トンネル内を走行することはできませんが車で常紋トンネルの近くまで行くことができます。札幌からは、道央自動車道と道東自動車道・国道242号線を経由して約5時間で行くことができます。

旭川からは、国道39号線・国道242号線を経由すると約3時間となります。網走方面から常紋トンネルへアクセスする場合は、道道104号線・道道556号線・十勝オホーツク自動車道・国道39号線を経由していくことができます。所要時間は約2時間です。

常紋トンネルは心霊スポットとしてはおすすめ

常紋トンネルは、北海道で有名な心霊スポットの1つです。常紋トンネルは、強制労働と人柱という凄惨な歴史のもと、作られたトンネルです。トンネルは今も列車が通っていますので、簡単にアクセスすることができます。

訪れやすい心霊スポットであると同時に、悲しい歴史を持つ場所であることを忘れずに、訪れた際には、追悼をするようにしましょう。

![jouer[ジュエ] jouer[ジュエ]](https://cdn.jouer-style.jp/images/production/sites/logos/000/000/001/original.png?1592368978)