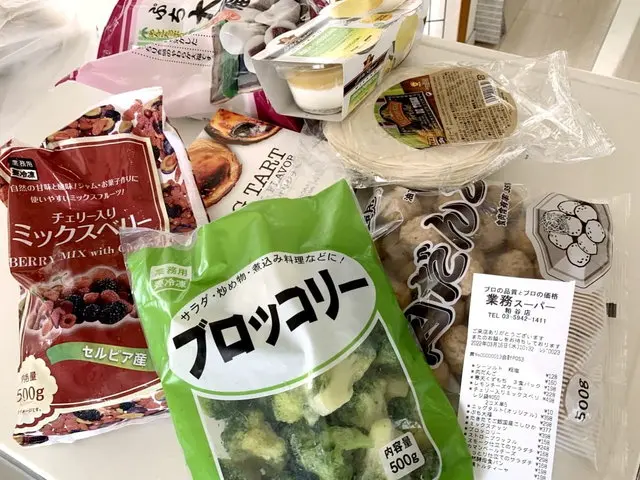

家計の強い味方、業務スーパーで取り扱っている商品の中に、冷凍ブロッコリーがあるのはご存知でしょうか。

冷凍ブロッコリーは賢く利用すれば非常に重宝する便利食材です。

本記事では、非常に便利な業務スーパーの冷凍ブロッコリーをより上手に美味しく使ういろはをご紹介します。

業務スーパーは便利な冷凍食品が多数!

業務スーパーには、名前の通り業務用の食品類が沢山取り揃えられております。

業務スーパーの商品は規格が大きい事から、一般家庭では使いづらいのでは?

と考える方も多いでしょうが、業務スーパーには一般家庭でも非常に使い勝手の良い便利な商品がたくさんあるのです。

そのうちの1種が、本記事でご紹介していく冷凍野菜です。

業務スーパーの冷凍野菜の魅力は、何と言っても冷凍されているので保存が楽かつ長持ちすることです。

他にも冷凍野菜のメリットは数多くあります。

業務スーパーの冷凍野菜は季節問わず入手しやすいうえ、値段も生鮮野菜に比べ変動しにくいので、いつでもリーズナブルなお値段で購入することが出来ます。

1人暮らしで、野菜を丸々買っても使い切れないという方にもおすすめな商品です。

ブロッコリーは使いやすいと評判!魅力を紹介!

中でも、本記事でご紹介していくブロッコリーは、数ある業務スーパーの冷凍野菜商品の中でも特におすすめなアイテムと言えます。

業務スーパーユーザーに、使い勝手の良いおすすめ商品を聞くと、大抵選ばれるほどの人気を誇っています。

業務スーパーの冷凍ブロッコリーは何故そこまで人気なのか、冷凍野菜の栄養面は生鮮野菜に比べ劣化していないのかなど、疑問に上がりやすいポイントをご紹介していきます。

業務スーパー・ブロッコリーの基本情報

はじめに、業務スーパーの冷凍ブロッコリーを全く知らない人の為、業務スーパーの冷凍ブロッコリーがどのような内容量、値段で販売しているのかという基本的な情報をご紹介していきます。

栄養もちゃんとある!使いたい分だけ出せて便利!

冷凍野菜でまず真っ先に気になる面は、本来野菜が持つ豊富な栄養素が損なわれてしまっていないか否かでしょう。

購入して食すからには、しっかりと栄養が取れなければ意味がありません。

国民生活センターが冷凍と生鮮野菜の栄養の変化について調査したところ、確かに冷凍野菜は生鮮野菜に比べると栄養は多少落ちてしまいますが、両者にあまり差はないという結果が出ています。

ですので、栄養面を気にしている方にも業務スーパーの冷凍ブロッコリーはおすすめです。

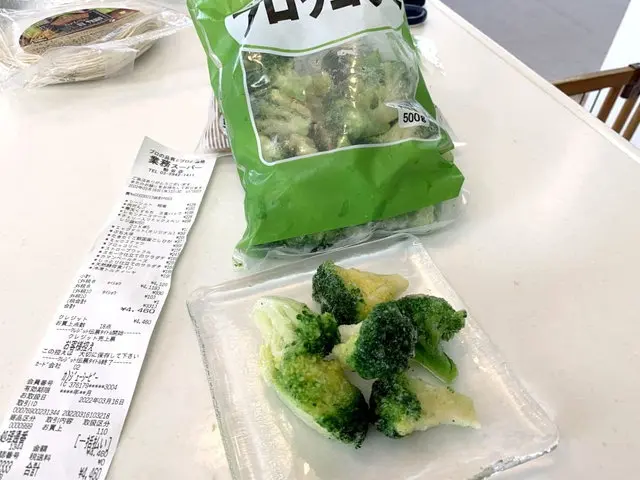

業務スーパーの冷凍ブロッコリーは、あらかじめ1口大にカットされたブロッコリーが湯通しされた状態で冷凍されています。

そのため、業務スーパーの冷凍ブロッコリーは、包丁で切ることも茹でることも必要なく、直ぐに食べたり調理に使うことが出来ます。

また、業務スーパーの冷凍ブロッコリーは1つ1つが綺麗に分かれて冷凍されているため、必要な分だけ取り出して使い、必要のない分はそのまま冷凍しておくことが出来ます。

この手軽さが、業務スーパーの冷凍ブロッコリー人気の秘訣とも言えるでしょう。

ただ、業務スーパーの冷凍ブロッコリーの袋は、口が閉じられるような設計になっておりませんので、大きめのジップロック等保存用の袋や容器を用意しておくことをおすすめします。

値段・内容量・栄養成分は?

業務スーパーの冷凍ブロッコリーの良さを簡潔に表すとするならば、便利さとコスパの良さと言えるでしょう。

業務スーパーはどの商品も容量が多く、安いという特徴を持っています。

冷凍ブロッコリーは業務スーパーの場合、500g(およそブロッコリー3~4株分)と、とてもたっぷり入ってお値段は約170円(税込み)です。

生鮮のブロッコリーの相場が、およそ1株で150円前後なので、業務スーパーの冷凍ブロッコリーはかなりお得と言えます。

※2022年3月16日、業務スーパー粕谷店で購入。

栄養成分を見ていくと、ブロッコリーにはビタミンCや葉酸、食物繊維にカリウム、カロテンが含まれています。

冷凍することにより、カリウムやビタミンCは半分程度まで落ちてしまいますが、カロテンや食物繊維は生鮮の状態とさほど差がありません。

業務スーパーの冷凍ブロッコリーは非常に便利ですが、どうしても栄養素の劣化が気になると言う場合は、ライフスタイルや欲しい栄養素を加味して購入、使用を検討すると良いでしょう。

業務スーパー・ブロッコリーに国産はある?

食べる物ですので、安心や安全面を考慮して産地はとても気にかけているという方は多いでしょう。

業務スーパーの冷凍ブロッコリーは一体どこ産のブロッコリーが使用されているのでしょうか。

国産の物はあるのか、外国産だったとしたら安全性は大丈夫なのかなど、産地に関わる疑問を解消していきます。

国産はない!中国産かスペイン産

残念ながら、業務スーパーの冷凍ブロッコリーに国産品は無く、多くは中国産、もしくはスペイン産の物となっております。

業務スーパーは冷凍ブロッコリーに限らず、国産品よりも中国を始めとした外国産の商品がとても多いです。

ちなみに、中国産、スペイン産、どちらの冷凍ブロッコリーが販売されているかは、各地の業務スーパーの店舗によって異なります。

産地が気になる場合は、最寄りの業務スーパーで購入する際に、パッケージの裏面を確認してみると良いでしょう。

業務スーパーの商品に対し、不味いや不安などといった否定的な口コミがあることは確かですが、反対に値段の割に美味しいし便利と言った口コミや、今まで不良品が無かったから今後も買い続けるという口コミも見られます。

産地が気にならない方であれば、業務スーパーの商品は便利で使いやすいものが多いですので、上手く利用出来れば食生活が豊かになりますし、食費も抑えられるのでおすすめです。

業務スーパー・ブロッコリーのおすすめレシピ

最後に、業務スーパーの冷凍ブロッコリーを美味しく食べるためのおすすめレシピをいくつかご紹介させていただきます。

冷凍品ならではの、解凍時の注意や美味しく食べれるおすすめ解凍法などもご紹介しますので、業務スーパーの冷凍ブロッコリーを使ったことが無い方も、愛用している方も注目です。

シチューやスープ・パスタソースに入れる

業務スーパーの冷凍ブロッコリーの最もおすすめでポピュラーな使い方は、スープなどの煮込み料理に入れることです。

業務スーパーの冷凍ブロッコリーは、すでに食べやすいサイズになっているため、切る必要もなく、凍ったまま鍋に入れるだけというお手軽さです。

ブロッコリーはスープに入れるととても良い彩りになります。

見た目がとても華やかになりますし、しっかりした食べ応えも出るため、様々なスープのレシピにプラスワン出来るという汎用性の高さが魅力です。

業務スーパーの冷凍ブロッコリーはすでに湯通しされているため、好きな硬さに調節しやすい点も魅力です。

しっかり煮込まれて柔らかい状態が好きであれば投入タイミングを遅くし、逆にブロッコリーの歯ごたえがしっかり残っている状態が好きであれば早めに入れると良いでしょう。

和えてサラダに

簡単に1品増やせるとして人気が高いレシピが、マリネやサラダです。

業務スーパーの冷凍ブロッコリーを使えば、ただでさえ手間が少ないサラダ・マリネが調理器具をほぼ使わずとも出来るのです。

サラダやマリネを作る際の第一歩として、冷凍ブロッコリーの解凍が必要となります。

業務スーパーの冷凍ブロッコリーは水分が多めで、普通に自然解凍や電子レンジで解凍してしまうと水分が多く出てしまい、サラダやマリネに適さない状態になってしまいます。

しかし、ちょっとした工夫をすれば、電子レンジで解凍しても美味しい状態に解凍できます。

先ず、電子レンジの解凍機能は使いません。

業務スーパーの冷凍ブロッコリーを解凍する際は、冷凍ブロッコリーを使いたい分だけ耐熱ボウルに移し、水を少量加えラップをします。

その後、電子レンジの加熱機能を使い、500wで3分程度加熱します。

すると程よく蒸され、冷凍ブロッコリーが良い具合の温野菜となります。

解凍が出来たら、いよいよ調理開始です。

作り置きレシピとしておすすめなのが、「ブロッコリーの辛子醤油和え」です。

辛子と醤油をかけてよく混ぜ合わせるだけという超お手軽レシピです。

お好みで最後に鰹節を加えても良いでしょう。

業務スーパーの冷凍ブロッコリーを使えば、調理時間はたったの5分ほどなのでお弁当にもぴったりですし、何かしらもう1品欲しいという時にも気軽に作れます。

他にも、もうちょっと手を加えるだけで、美味しいご飯のお供に早変わりするレシピもあります。

解凍した冷凍ブロッコリーを1口大に切った鶏肉と共に塩コショウ、マヨネーズをかけて炒めれば、あっという間にマヨ炒めになります。

このままでもとても美味しいレシピですが、さらにジャガイモやタマネギを加えれば食べ応えも出るので、十分にメインを張れるレシピとなります。

工夫次第で、業務スーパーの冷凍ブロッコリーはとても多くの使い方が出来ます。

本記事で紹介したレシピの他にも、業務スーパーの冷凍ブロッコリーには、パッケージ裏にレシピが1つ載っていますので、それを見て作ってみても良いでしょう。

業務スーパーのブロッコリーを美味しく食べよう!

業務スーパーの冷凍ブロッコリーは、非常に安く使いやすいため、業務スーパーの冷凍ブロッコリーは数々の台所担当から強い支持を受けている台所に立つ人の強い味方です。

近隣に業務スーパーがある方は、是非冷凍ブロッコリーを利用してみてください。

上手く活用すればコスパも抑えられ、食事も豊かになるのでとてもおすすめです。

![jouer[ジュエ]](https://jouer-style.jp/wp-content/uploads/2024/09/1972061112d198c887b99119918da9e8.webp)