本サービス内ではアフィリエイト広告を利用しています

店舗や施設の営業状況やサービス内容が変更となっている場合がありますので、各店舗・施設の最新の公式情報をご確認ください。

日本「三大うどん」ってどこのうどん?

例えばグルメ番組や旅番組などでうどんがテーマの場合、良く耳にするフレーズの1つに「日本三大うどん」があります。うどん好きならこだわりがありそうな「日本三大うどん」ですが、関東や関西など地方に限らず具体的にどこのうどんなのかが気になりませんか。

中には圧倒的な知名度を誇る四国のうどんもありますが、三大うどんに数えられてもおかしくない郷土うどんは、関東や関西以外の他地域にもあります。その日本「三大うどん」の具体的なうどんの特徴やその違いも含め、三大うどんについてまとめてみました。

実は「三大うどん」の候補は3つじゃない!

麺類で有名な観光地など「日本三大うどん」を強調する地域がありますが、「日本うどん学会」によれば、具体的に「日本三大うどん」は定義されていません。各観光地で独自にPRしているのに過ぎないのです。

三大うどんを定義する機関や規格が既存せず、日本うどん学会でも特に定めていません。そのことが理由で、多くの地域の有名名物うどんが「三大うどんの一角」として挙げられています。つまり、三大うどんの候補地が3地域以上存在することを意味しているのです。

有力なのは稲庭・讃岐・水沢

数あるうどんの中でも、名前が挙がる三大うどんの候補として、香川県の「讃岐うどん」に秋田県の「稲庭うどん」、長崎県の「五島うどん」に群馬県の「水沢うどん」、富山県の「氷見うどん」に愛知県の「きしめん」の全部で6種が、三大うどんの候補として有名でよく名前が挙がります。

また、名前が挙がる分はっきりとした違いや特徴があります。特に、秋田県の「稲庭うどん」・長崎県の「五島うどん」・群馬県の「水沢うどん」の3つの違いやその特徴込みで日本の三大うどんとして推す人が多く、最も有力とされています。

うどんの歴史

地域によっては日常的に食べられている「うどん」ですが、いつ頃から食べられていたのかご存じでしょうか。うどんの種類が多い分かなり昔からあったのは想像できますが、今一つ考えもしなかった人も多いでしょう。そこで三大うどんに話に入る前にうどんの歴史についてまとめてみました。

うどんの起源は中国?

「小麦」は人類史で最古の作物のひとつでもあり、紀元前8000年頃から西アジアで栽培が根付いたといわれています。その小麦はシルクロードを介し、中国に伝わります。奈良時代に遣唐使によって中国から伝わった「混飩」という餡入り小麦粉団子をうどんの起源とする説があります。

さらに中国から伝わった「切り麦」が日本国内で独自進化したという説もあります。これらの理由をもって、うどんの発祥は中国という意見もあるのです。しかしうどん発祥を唱えるのは中国だけではありません。

989年一条天皇の春日大社詣での際に「はくたく」を食したという「小右記」から、奈良を発祥とする説があります。また、1241年円爾が中国から製粉技術を持ち帰り「饂飩」として広め、福岡市に開山した承天寺には発祥地を示す石碑があります。その理由から福岡が発祥地の説もあるのです。

空海が広めたとも

うどんは空海が広めたという説があります。平安時代に弘法大師空海が、香川県に唐の国から「饂飩」作りに最適な小麦やそれに伴う製麺技術を伝えたという伝承があります。

その一方で、うどんの伝来はその空海の帰朝から1世紀前の遣隋使や遣唐使時代との説もあります。古すぎて発祥地が定まらないくらいに、讃岐うどんを始めとした各種うどんは、10世紀以上もの間に讃岐人を始めとした日本国内に浸透していきました。

現在のうどんの形になったのは江戸時代

例えばその「讃岐うどん」関連での最古の資料といえば、金刀比羅宮で行われる大祭の様子をテーマにした「金毘羅祭礼図」という屏風絵が該当します。その屏風絵は、今から約300年前の元禄時代(1688年〜1704年)に描かれたものです。

神事の様子だけではなく、参拝者や軒を並べる店舗などが綿密に描画され、その中に3件もの「うどん屋」もしっかり描かれています。空海の時代のうどんは団子を潰した形と推察され、江戸時代に現在の細長いうどんに変化したと伝えられています。

「うどん」は関西「蕎麦」は関東

「うどん」は関西「蕎麦」は関東と違いや特徴など何かと比較されます。しかしそのまま関西や関東と決めつけるのは、あまりよろしくありません。まず蕎麦についてですが、蕎麦(蕎麦切り)の元祖は信州そばです。これが、甲州街道や中山道経由で江戸(関東)に伝わったと考えられています。

また脚気防止や冷害にも強い蕎麦が特に好まれたという側面もあります。蕎麦が江戸(関東)で定着したの事実ですが、今では関東地方でも武蔵野や群馬県を中心に「武蔵野うどん」や「水沢うどん」を筆頭にうどん専門店が点在しています。

2004年度うどん生産量でも、1位は香川県ですが実は埼玉県が2位であり、ベスト5圏内に群馬県が入っています。意外にも二毛作による小麦栽培が盛んに行われており、群馬や関東一帯はかけうどんや盛りうどんで食べられています。

一方で関西地方にも意外に古くから蕎麦(蕎麦きり)が食べられており、実際に関西の兵庫・丹波地方は蕎麦作りが盛んな地域のひとつです。それが理由で関西近隣の京都は実際に「にしんそば」が名物となっています。

ちなみに「出石そば」を始めとする関西近畿北部のご当地そばは、信州そばから伝わったものといわれています。関東や関西などそれぞれ特徴はありますが、必ずしも「うどん」は関西の特徴、「蕎麦」は関東の特徴とは言い切れない側面もあるのです。

近年はご当地うどんやそばが続々話題に

日本全国でご当地うどんやそばがどれだけあるのかをご存じでしょうか。関東や関西問わず一説ではうどんだけで40種以上、そばに至っては何と100種以上あるとされています。何かとメディアに紹介されるご当地ラーメンでも40種前後なので、ご当地うどんは同等の数であるのが意外です。

一方で2011年頃から毎年1回のペースで「全国ご当地うどんサミット」というイベントが開催されています。約30もの「ご当地うどん」がこのイベントに出店し、投票にてその年のグランプリを決める「サミット」です。

2019年は、国内小麦発祥地とされる埼玉県熊谷市にて開催されました。このサミットにて有名なご当地うどんと共に、新たなご当地うどんや新たなうどんのレシピを発表しており、その開催の度に関東や関西問わず話題になっています。

「三大うどん」それぞれの特徴と違い

話を戻して、ここでは日本「三大うどん」で有力とされる、「稲庭うどん」「讃岐うどん」「水沢うどん」などの各ご当地うどんついてみていきましょう。3つのうどんのそれぞれの違いや特徴がはっきりするかもしれません。

稲庭うどん

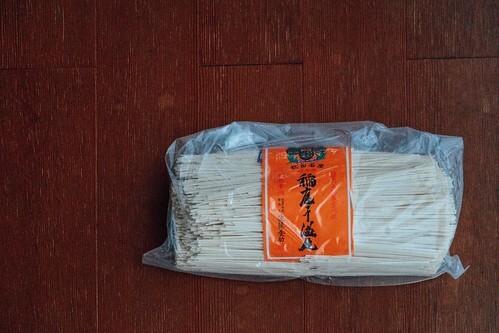

「三大うどん」のひとつめのご紹介は「稲庭うどん」です。稲庭うどんとはそうめんとと同じ「手延べ製法」で作られる干しうどんです。主に秋田県南部周辺で主に食べられています。また、同じ手法による同じような特徴や違いがある「稲庭そうめん」も作られています。

「稲庭古今事跡誌」によると。1661年からの寛文年間より以前に、羽後国(秋田県)雄勝郡稲庭村在住の佐藤市兵衛により始まると記載されています。各地に伝承する郷土の味として、農林水産省により「農山漁村の郷土料理百選」に選定されています。

細く平たい乾麺

稲庭うどんの特徴としては、ひやむぎよりも太く色もややクリーム色をしています。先に記載したように、作り方はうどんよりそうめんに近く、デンプンを打ち粉として使い平たい形状を特徴としています。3つのうどんの中で稲庭うどんが最も違いがはっきりしています。

独自の「捻りながら練る」製法により、稲庭うどんの中は気泡により中空になっています。そのため、滑らかな食感が楽しめます。店頭などに並んでいるのは乾麺ですが、地元または関東など県外にある秋田県のアンテナショップなどでは、半生麺も手に入ります。

讃岐うどん

「三大うどん」のふたつめのご紹介は「讃岐うどん」です。讃岐うどんとはアッサリした出汁と、強いコシを特徴とする香川県の特産品です。消化がかなり良く、体調不良時や食欲が無いときにもおすすめです。

香川県内で製造されたもの、加水量は40%以上で加塩量は3%以上、熟成時間は2時間以上で15分以内で茹で上がり仕上げたものなどの5項目を満たしたうどんを讃岐うどん認定する、という厳格な基準が「全国生麺類公正取引協議会」によって決められています。

太くコシが強く弾力がある

讃岐うどんの最大的な特徴は口に入れた瞬間は柔らかく、噛むとかなりモチっとした太くてコシの強さに付きます。この独特のコシは生地への加水量の調整と、生地の足踏み工程により生み出されるグルテンの弾力性によるものです。うどん麺の太さの違いもはっきりとしています。

「かけ」や「ざる」や「釜あげ」など、多彩な特徴があるうどんの食べ方があります。中でも「ぶっかけうどん」は、ざるうどんのつけ汁を薄めた出汁を直接うどんにかけて食べる、讃岐うどんの代表的な食べ方です。食べ方の違いが楽しめるうどんともいえます。

水沢うどん

「三大うどん」の3つめのご紹介は「水沢うどん」です。水沢うどんは、群馬県渋川市に構える伊香保温泉郷や水澤寺周辺を発祥とした名物料理のひとつです。旅の途中に空腹を満たす目的で参拝客向けに提供を発祥とする手打ちうどんです。

歴史はかなり古く、今から約400年前にはすでに水沢うどんの原型があったとされています。切ったものを乾燥させお土産用として販売しています。また、群馬県や関東地方の一般的なスーパーでは、冷蔵生麺のパック詰めが販売されています。

コシが強く透き通った白い麺

水沢うどんの特徴は、ツルっとしたのど越しの良さとコシを信条としています。やや太めに切りそろったビジュアルも目を惹きます。材料は、小麦粉と塩分そして水のみと至ってシンプルです。うどんを打つ時に用いる水は、群馬県にそびえる「榛名山麓」の湧水を利用しています。

良くこねて伸ばしたあとで寝かせたうどん麺は、キラキラしていて透き通っており、思わず「キレイ」と言ってしまうでしょう。一般的に冷たいうどん麺で提供されます。つけ汁は主にしょうゆとゴマが多いですが、お店ごとにさまざまな味の違いを工夫しています。

「三大うどん」稲庭うどんの有名店

先に三大うどんの1つ「稲庭うどん」をご紹介しましたが、実際にどんなお店があるのかが気になります。そこで稲庭うどんのおすすめ有名店をご紹介します。

佐藤養助・総本店

稲庭うどんのおすすめ有名店1つめは「佐藤養助・総本店」です。創業150年越えの稲庭うどんの名店です。細麺でありながらコシがしっかりとあり、舌触りもツルッとしており大人気です。おすすめメニューは「二味せいろ」です。醤油とゴマの2つのつけ汁で食べられます。

総本店には工場が隣接しており、うどん製造工程が無料で見学できます。また手造り稲庭うどん体験コースや、そのうどんのゆで方と盛り付け方までが体験できる製造調理体験コースもあり、意外なコト体験が楽しめます。

アクセスはJR湯沢駅から稲庭中町バス停下車すぐです。営業時間は、見学 9:00~16:00、販売 9:00~17:00、食事11:00~17:00で、定休日は無休になります。

| 住所 | 秋田県湯沢市稲庭町稲庭80 |

| 電話番号 | 0183-43-2911 |

寛文五年堂 秋田店

稲庭うどんのおすすめ有名店2つめは「寛文五年堂 秋田店」です。秋田県湯沢市稲庭町で、稲庭うどんを製造販売する会社直営のお店になります。屋号の「寛文五年堂」は、稲庭うどん発祥とされる寛文五年を由来としています。

このお店のおすすめは「稲庭うどんの生麺」に付きます。生麺はかなり珍しいでしょう。「乾麺・生麺味比べ」は温うどんと冷うどんが選べます。生麺のビジュアルは、麺に丸みがありやや太めです。食感は乾麺同じくツルッとしていますが、モチッとしています。

アクセスはJR秋田駅から徒歩10分くらいになります。営業時間としては月~金はランチ11:00~15:00、ディナー17:00~22:00で、土・日・祝は11:00~22:00になります。定休日は無休になります。

| 住所 | 秋田県秋田市中通1-4-3 |

| 電話番号 | 018-874-7310 |

秋田長屋酒場 秋田駅前店

稲庭うどんのおすすめ有名店3つめは「秋田長屋酒場 秋田駅前店」です。「ここ1軒で秋田県」キャッチコピーとする、主に郷土料理を提供する居酒屋です。途中「なまはげ」演出や行商仕入れの食材を持って回るなど、特に観光客に大人気です。

居酒屋としてはもちろん、このお店を有名にしているのは〆に最適な稲庭うどんです。ツルッとしていて喉ごしが良く専門店のものと引けを取らない逸品です。かなり美味しいので、一杯では少々物足らないかもしれません。

地元秋田県民でもほとんど知らない珍しい料理も提供しているので、ぜひ利用してみて下さい。アクセスはJR秋田駅から徒歩で約2分になります。営業時間は17:00~25:00で、定休日は無休になります。

| 住所 | 秋田県秋田市中通4-16-17 |

| 電話番号 | 018-837-0505 |

桜の里 本店

稲庭うどんのおすすめ有名店4つめは「桜の里 本店」です。比内地鶏を用いた親子丼やいぶりがっこなど、秋田の多彩な名物が味わえる親子丼やうどんの専門店です。「秋田の美味いもの」をコンセプトとしています。

秋田名物の厳選された「本物が持つ味」が楽しめる、安心できるお店となっています。全国にその名を轟かせる秋田の味「稲庭うどん」も味わえます。温かい麺と冷たい麺でおいしく堪能できる、コシの強さとツルッと感が魅力です。

箱庭うどんはツルっとしており喉ごしも抜群です。アクセスはJR角館駅から徒歩で約15分になります。営業時間は9:00~17:00の通し営業で、定休日は不定休になります。

| 住所 | 秋田県仙北市角館町東勝楽丁9 |

| 電話番号 | 0187-54-2527 |

稲庭うどん 無限堂 秋田駅前店

稲庭うどんのおすすめ有名店5つめは「稲庭うどん 無限堂 秋田駅前店」です。稲庭うどんの製造販売のメーカー「無限堂」直営の居酒屋です。

比内地鶏つけ麺や鴨肉月見カレーうどんなど、稲庭うどんのメニューが豊富にそろっています。またこのお店は稲庭うどんだけでなく、秋田の郷土料理が充実している点も特徴的です。親子丼やいぶり料理など多彩にあり、何回通っても飽きません。

アクセスはJR秋田駅より徒歩3分程度になります。営業時間としては、ランチは平日11:00~14:00で土日祝11:00~14:30で、土日祝のみのブランチは14:30~17:00、ディナーは17:00~22:00です。定休日は無休になります。

| 住所 | 秋田県秋田市中通2-4-12 |

| 電話番号 | 018-863-0008 |

「三大うどん」讃岐うどんの有名店

三大うどんの2つめとしての「讃岐うどん」ですが、四国はもちろん関西圏や西日本圏でも大絶賛です。そこで関西圏でも大人気の讃岐うどんおすすめ有名店をご紹介します。

山越うどん

讃岐うどんのおすすめ有名店1つめは「山越うどん」です。「釜玉うどん」発祥とするセルフスタイルのお店であり、今では製麺所型のうどん専門店の最有名店のひとつです。

釜から上がったばかりの熱々麺に生卵を絡め味わいます。創業60年越えの伝統の味を堪能してみましょう。一番人気の天ぷらは定番のちくわ天です。じゃがいも天は肉じゃが味に調理されたものを天ぷらにしており、これも人気が高い一品です。

「釜玉うどん」が紛れもなく名物ですが、山芋がトッピングされた「月見山うどん」も絶賛おすすめです。アクセスはことでん 滝宮駅 より車で約10分の場所になります。営業時間は9:00~13:30で、定休日は日曜日になります。

| 住所 | 香川県綾歌郡綾川町羽床上602-2 |

| 電話番号 | 087-878-0420 |

山下うどん

讃岐うどんのおすすめ有名店2つめは「山下うどん」です。「ぶっかけの冷」は、正に良い意味で恐怖さえ覚える恐るべきコシが感じられる逸品です。口の中で跳ねる麺が感じられます。麺のコシは県内唯一であり噛み応え抜群のうどんです。

「ぶっかけの冷だとアゴが痛くなる」人を増加しかねない剛麺が堪能できます。また、ぶっかけが食べたいけど剛麺は苦手な人は、温かく柔らかめのぶっかけうどん的な「湯抜き」がぴったりです。またかけうどんでも、コシの強さが充分に感じられます。

香川県の善通寺市にあるひたすら田畑や山々に囲まれた場所にお店があります。アクセスはJR琴平駅から車で10分です。営業時間は9:30~17:00の通し営業で、定休日は火曜日になります。

| 住所 | 香川県善通寺市与北町284-1 |

| 電話番号 | 0877-62-6882 |

小縣家

讃岐うどんのおすすめ有名店3つめは「小縣家」です。元祖「しょうゆうどん」の讃岐うどん専門店です。しかし、茹でたてうどんにしょうゆのみではなく「おろししょうゆうどん」です。

つまり、巨大な大根をお客さん自身でおろしうどんに盛り、しょうゆをかけていただくスタイルなのです。かなりインパクトがあるので県内外問わず大人気です。オリーブ牛を使った「牛根」や「しっぽく」も大人気です。

| 住所 | 香川県仲多度郡まんのう町吉野1298-2 |

| 電話番号 | 0877-79-2262 |

日の出製麺所

讃岐うどんのおすすめ有名店4つめは「日の出製麺所」です。県内で最も営業時間が短いとされる、製麺所タイプの讃岐うどん専門店です。その営業時間はランチタイム1時間のみで、できたてうどんの提供のこだわりによるものです。

県産の小麦粉「さぬきの夢」を用いたうどん麺が堪能できます。ツヤがあり、コシが強い風味が良いうどん麺と、いりこ風味が活きたダシの旨みと共に楽しんでみて下さい。

競争率は高いですが、このお店を目的に香川入りする人も多い1930年創業の名店です。アクセスはJR坂出駅から徒歩約10分の場所にあります。営業時間としての食事は11:30~12:30で、店頭販売は9:00~17:00です。定休日は不定休です。

| 住所 | 香川県坂出市富士見町1-8-5 |

| 電話番号 | 0877-46-3882 |

須崎食料品店

讃岐うどんのおすすめ有名店5つめは「須崎食料品店」です。一見讃岐うどんとは無関係にも見えますが、実は讃岐うどんにおいてはトップと押す人も多い人気店です。

うどん販売ブースがお店の横に併設されてるのみであり、オーダーは「しょうゆうどん」のみで「温かい・冷たい、大サイズ・小サイズ」が選べます。茹でた麺を受け取りセルフで出汁醤油とねぎを盛り、七味をかけてセルフで仕上げいただきます。

うどん麺は決して硬くもなくモチッとしてコシがあり、太さも程よく本当においしい逸品です。大うどん¥350で満足できるはずです。アクセスはJR琴平駅から県道23号経由車で約14分になります。営業時間は9:00~11:30で、定休日は水曜日になります。

| 住所 | 香川県三豊市高瀬町下麻上麻3778 |

| 電話番号 | 0875-74-6245 |

「三大うどん」水沢うどんの有名店

三大うどんの3つめになる「水沢うどん」ですが、群馬県渋川市のご当地うどんゆえに主に関東周辺に人気があります。そこでその水沢うどんのおすすめ人気店をご紹介します。

大澤屋

水沢うどんのおすすめ有名店1つめは「大澤屋」です。ガイドブックにも登場する水沢うどん専門店のひとつです。職人により2日間かけて仕上げる、強いコシと粉の風味のうどんが秀逸です。

5mm程に切りそろえたうどん麺は、ツルツルの食感が特徴です。カツオや昆布のうま味が効いたつゆでいただきましょう。新鮮キュウリと椎茸の煮付けが添えられた「冷たいざるうどん」や、温かい釜揚げなどのメニューもあります。

今回ご紹介したお店は「大澤屋 第一店舗」ですが、徒歩1分ほどの場所に「大澤屋 第二店舗」があります。お店までのアクセスはJR渋川駅からバス約20分になります。営業時間は10:00〜16:00で、定休日は第3木曜日です。

| 住所 | 群馬県渋川市伊香保町水沢125-1(第1店舗)・群馬県渋川市伊香保水沢198(第2店舗) |

| 電話番号 | 0279-72-3295(第1店舗)・0279-72-5566(第2店舗) |

田丸屋

水沢うどんのおすすめ有名店2つめは「田丸屋」です。なんと1582年創業の水沢うどんの元祖とする老舗有名店です。伝承手法で丁寧に仕上げる麺はツヤとしなやかさを伴い、イカ刺しと例えられる程のコシが癖になります。秘伝の付けダレも大好評です。

厳選国産小麦粉のみを用いた白い十割うどんと、国産小麦を自社工場で製粉し、その全粒粉から香る穀物の旨味を追及した古伝・喜利麦の2種類を使い分けています。利尻昆布や羅臼昆布を季節により使い分け、本枯れ鰹節や鮪節などを用いて、濃厚で雑味が少ない味に仕上げます。

創業当時のメニューを参考にした「精進御膳」は絶賛おすすめのメニューです。アクセスは渋川伊香保ICから車で約20分になります。営業時間は9:00~15:30で、定休日は不定休になります。

| 住所 | 群馬県渋川市伊香保町水沢206-1 |

| 電話番号 | 0279-72-3019 |

山源

水沢うどんのおすすめ有名店3つめは「山源」です。手作業にこだわり一本ごとに丁寧に手打ちした麺は、自家製の無化調の水沢うどんです。注文の度に厳選した良質な小麦粉と塩と水以外一切使わず仕上げています。うどんは「もりうどん」と「かけうどん」があります。

もりうどんのゴマだれは、苦手な人でもおいしく食べられる製法になっているので、是非試してみて下さい「天ざるうどん」はコシがある冷たい水沢うどんに野菜や舞茸などの天ぷらが添えられた人気メニューです。

アクセスはJR渋川駅から群馬バスで約30分で水沢バス停下車すぐです。営業時間は11:00~16:30で、定休日は水曜で祝日の場合は前日休になります。

| 住所 | 群馬県渋川市伊香保町水沢116-1 |

| 電話番号 | 0279-72-3320 |

手打ちうむどん始祖 清水屋

水沢うどんのおすすめ有名店4つめは「手打ちうむどん始祖 清水屋」です。「手打ちうむどん始祖」つまり水沢うどんはこのお店から始まり、現在の店主で17代目となる創業400年を誇る老舗です。

メニューは至ってシンプルで、ざるうどんがゴマつゆと共に提供されます。水沢うどんのメニューは1種類のみで、その他のサイドメニューとして「舞茸のバター炒め」や「山菜の佃煮」などが提供されています。

手打ちならではのモチっとした食感と、美しく艶々したうどんが目を惹きます。アクセスはJR渋川駅からバスで20分水沢停留所下車すぐです。営業時間ですが月~土は11:00~17:00で、日・祝は11:00~17:30です。定休日は木曜日※祝日の場合は営業になります。

| 住所 | 群馬県渋川市伊香保町水沢204 |

| 電話番号 | 0279-72-3020 |

松島屋

水沢うどんのおすすめ有名店5つめは「松島屋」です。水沢観音の門前町でこだわりの水沢うどんが食べられると大人気のうどん屋さんです。豊富にある湧き水を潤沢に使い、独自の製法によりコシが強く光沢がある艶々なうどんに仕上げられています。

特製の水沢うどんは巧妙な食感と口当たりが癖になること間違いありません。人気の「松セット」は醤油や山菜、山芋やなめこ、胡麻などの5種類のつけ汁が並んだうどんに、山菜天ぷらに山菜ご飯がセットになったボリューム満点のメニューです。

アクセスは、JR金島駅から車で県道164号経由約16分なります。営業時間ですが、月曜~金曜は 9:30~15:50で、土日祝日は 9:30~16:20定休日は木曜日※祝日の場合は営業になります。

| 住所 | 群馬県渋川市伊香保町水沢195-2 |

| 電話番号 | 0279-72-3618 |

それぞれの良さがある「三大うどん」!

稲庭うどん、讃岐うどん、水沢うどんとそれぞれ三大うどんの一角を謳っていても、意外過ぎるくらいに違いすぎるご当地うどんです。また、いずれもうどん好きからするとその違いや特徴に甲乙つけがたく、それでも選ぶとすれば、それはもはや好みの問題です。

それは他のご当地うどんも同様です。関東や関西など地域関係なく、個々の良さや違いを楽しみながらあなただけの三大うどんを見つけてみませんか。

![jouer[ジュエ] jouer[ジュエ]](https://cdn.jouer-style.jp/images/production/sites/logos/000/000/001/original.png?1592368978)